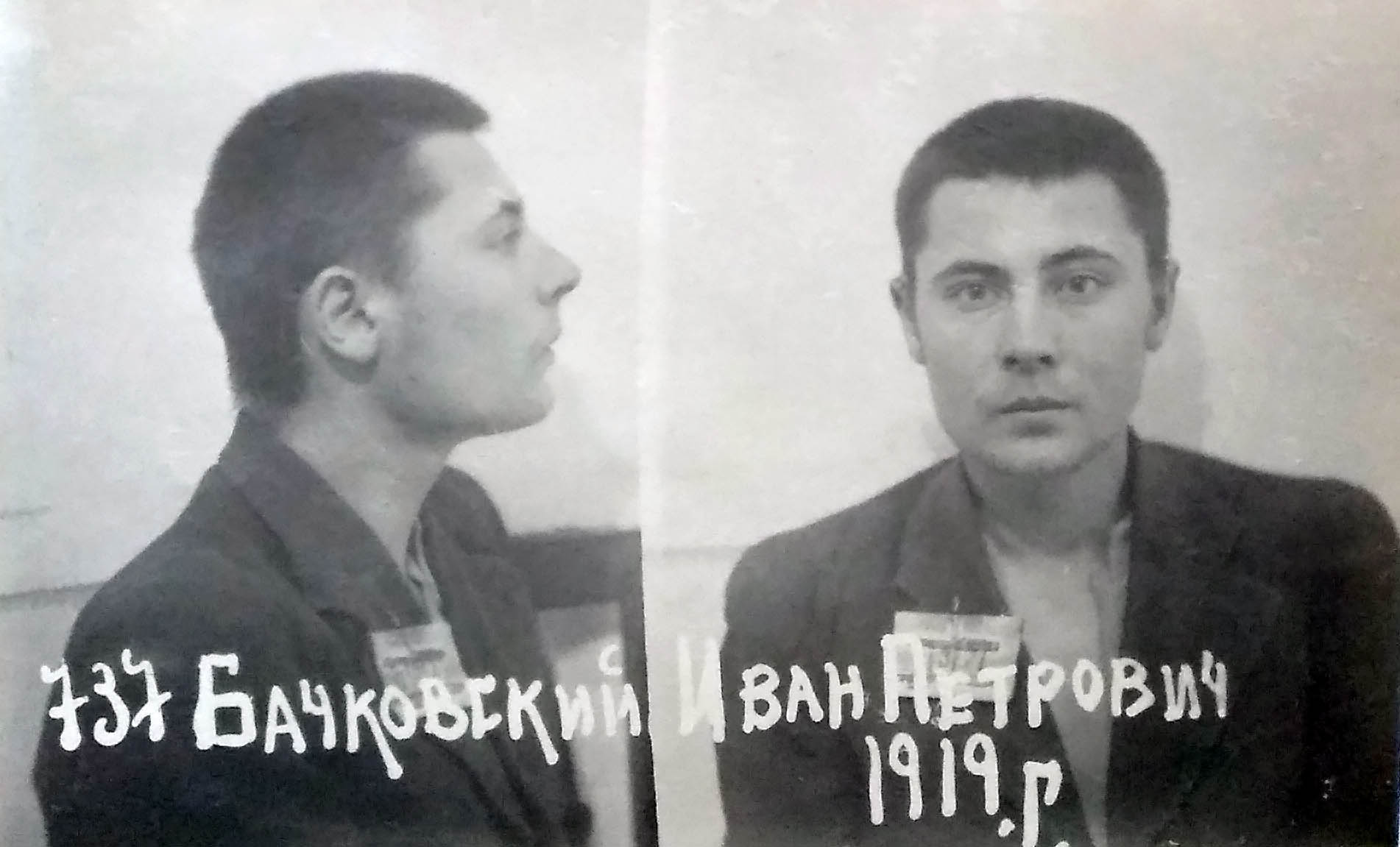

Ян Бачковский / Jan Bačkovský (1919–2006)

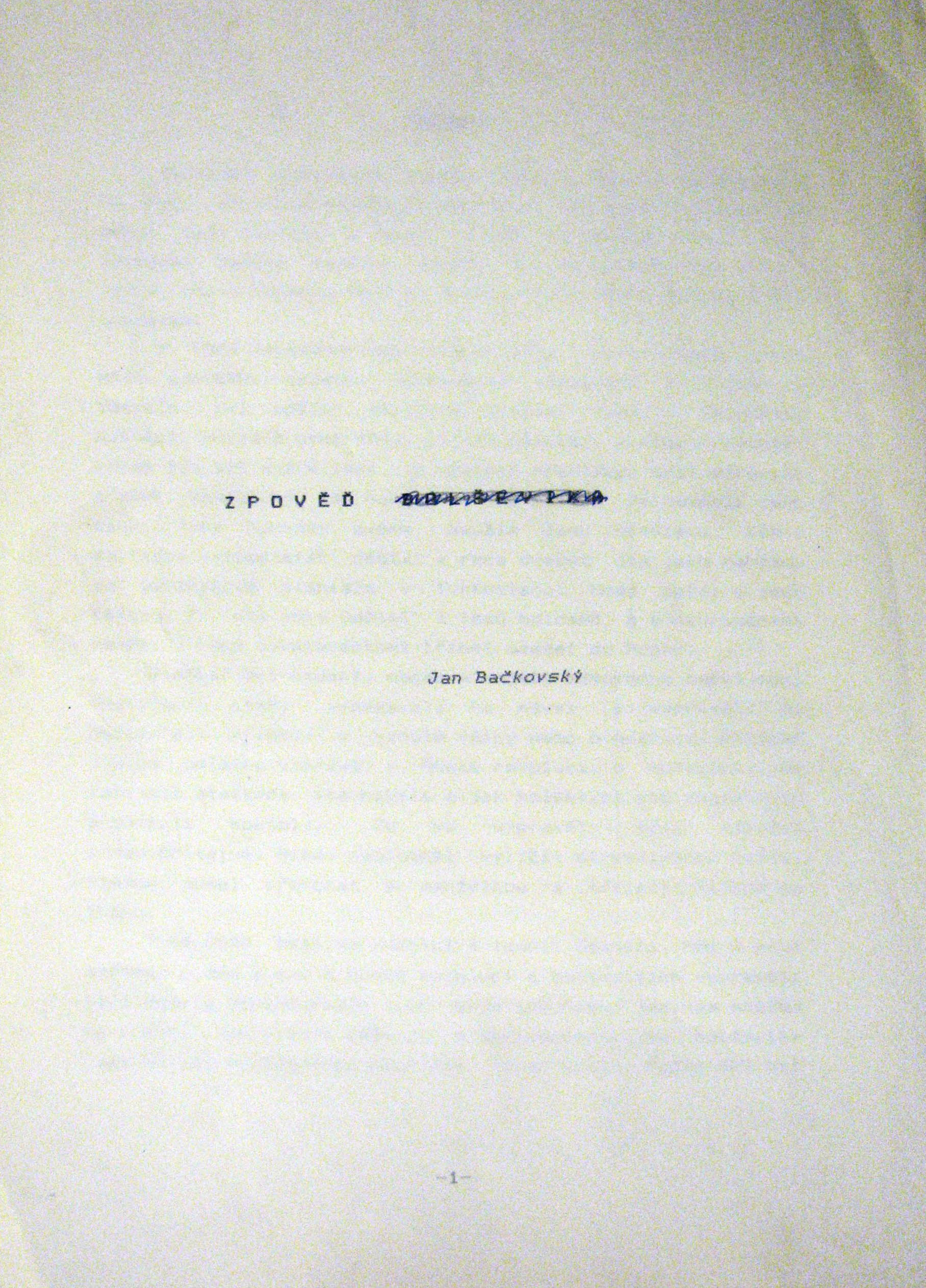

Zpověď. («Исповедь»). Рукопись в семейном архиве

Отрывки из воспоминаний вышли в сборнике Ozvěny gulagu. Povídky a vzpomínky (sestavili Semjon Vilenskij, Lukáš Babka) (Отголоски ГУЛАГа. Составители: Семен Виленский, Лукаш Бабка)

Находился в заключении в 1939–1942 годах: Самбор, Ворошиловград, Старобельск, Воркутлаг (лагеря № 8 и 9)

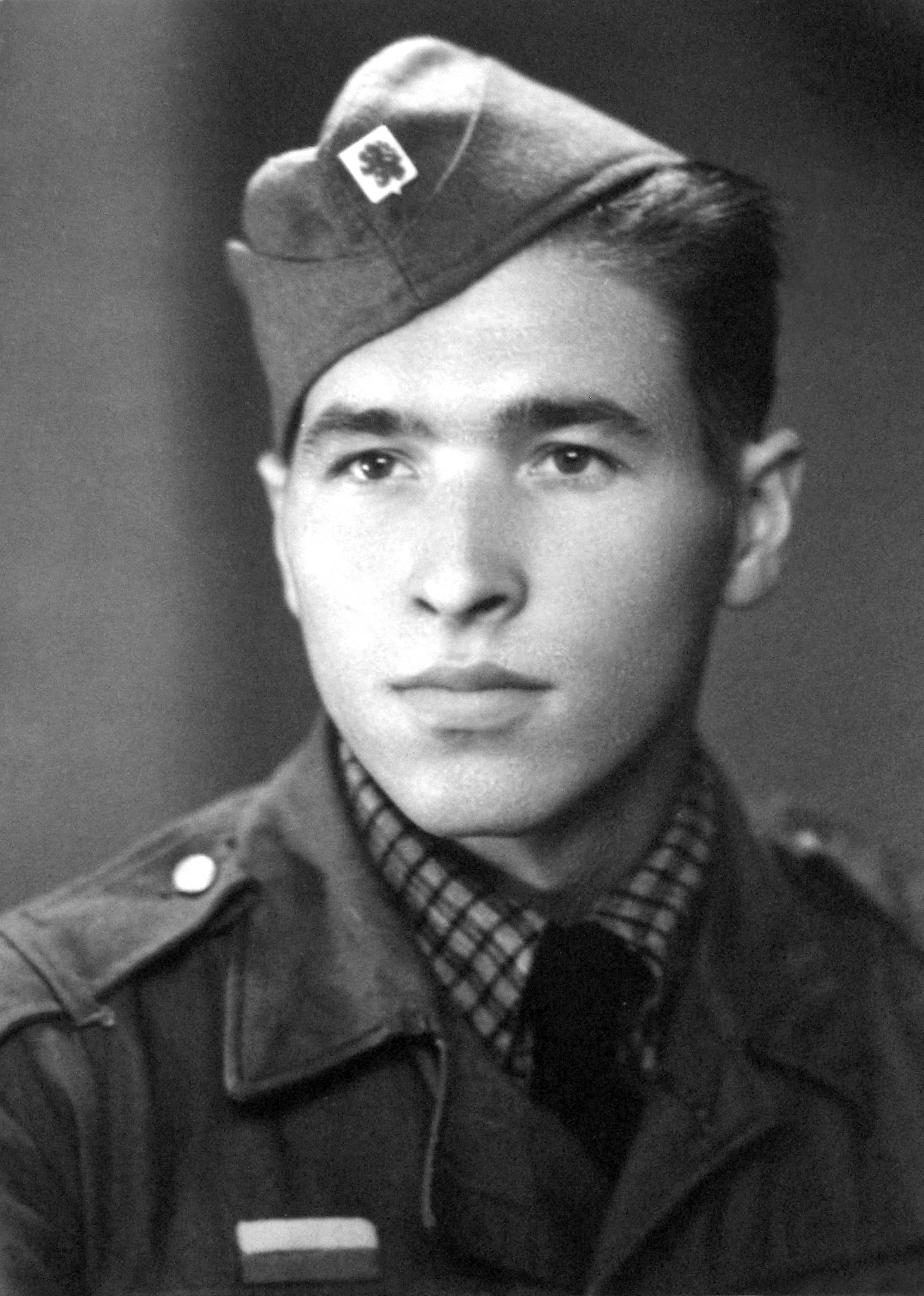

Ян Бачковский родился в 1919 году в крестьянской семье в деревне Штефурово в восточной части Чехословакии. С середины 1930-х годов, будучи студентом средней школы, стал активистом местного коммунистического движения. После распада Чехословакии решил бежать в Советский Союз. Сразу после пересечения границы, 7 декабря 1939 года, был арестован и оказался в тюремном заключении сначала в Самборе, затем в Ворошиловграде и Старобельске, где его приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправили для отбывания наказания в Воркутлаг. Бачковский находился в лагерях номер 8 и 9, где работал на лесоповале и земляных работах. После полутора лет изнурительного труда при скудном питании он был переведен в канцелярские помощники, благодаря чему выжил. 7 января 1942 года Бачковский был освобожден на основании советской амнистии, объявленной для части находившихся в ГУЛАГе выходцев из Чехословакии с целью использовать их в войне против нацистов. Вместе с другими земляками Ян Бачковский вступил в формирущийся в Бузулуке Чехословацкий армейский корпус. Он участвовал в сражениях у Соколова, Киева и Дукли, был дважды ранен. Ян Бачковский является кавалером Чехословацкого военного креста 1939 года за битвы за Киев и Дуклинский перевал, а также — Польского военного креста. Первую половину 1950-х годов Бачковский провел в Польской военной академии в Варшаве, во второй половине был заведующим Военной кафедрой Медицинского факультета в чешском городе Градец Кралове, и одновременно окончил Военную академию в городе Брно. С конца 1950-х годов до 1968 года служил в Генеральном штабе в Праге. Осенью 1969 года из-за несогласия с советским вторжением в Чехословакию и политикой нормализации КПЧ был понижен в звании и исключен из коммунистической партии. В 1970—1980-х годах работал разнорабочим на стройках и находился под наблюдением службы госбезопасности. Во второй половине 1980-х годов написал воспоминания о пребывании в советских тюрьмах, сохранившиеся в семейном архиве. Полностью реабилитирован был лишь после 1989 года. В 1991 году был повышен до генерал-майора. Умер в ноябре 2006 года в Праге.

Ян Бачковский родился в 1919 году в крестьянской семье в деревне Штефурово в восточной части Чехословакии. С середины 1930-х годов, будучи студентом средней школы, стал активистом местного коммунистического движения. После распада Чехословакии решил бежать в Советский Союз. Сразу после пересечения границы, 7 декабря 1939 года, был арестован и оказался в тюремном заключении сначала в Самборе, затем в Ворошиловграде и Старобельске, где его приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправили для отбывания наказания в Воркутлаг. Бачковский находился в лагерях номер 8 и 9, где работал на лесоповале и земляных работах. После полутора лет изнурительного труда при скудном питании он был переведен в канцелярские помощники, благодаря чему выжил. 7 января 1942 года Бачковский был освобожден на основании советской амнистии, объявленной для части находившихся в ГУЛАГе выходцев из Чехословакии с целью использовать их в войне против нацистов. Вместе с другими земляками Ян Бачковский вступил в формирущийся в Бузулуке Чехословацкий армейский корпус. Он участвовал в сражениях у Соколова, Киева и Дукли, был дважды ранен. Ян Бачковский является кавалером Чехословацкого военного креста 1939 года за битвы за Киев и Дуклинский перевал, а также — Польского военного креста. Первую половину 1950-х годов Бачковский провел в Польской военной академии в Варшаве, во второй половине был заведующим Военной кафедрой Медицинского факультета в чешском городе Градец Кралове, и одновременно окончил Военную академию в городе Брно. С конца 1950-х годов до 1968 года служил в Генеральном штабе в Праге. Осенью 1969 года из-за несогласия с советским вторжением в Чехословакию и политикой нормализации КПЧ был понижен в звании и исключен из коммунистической партии. В 1970—1980-х годах работал разнорабочим на стройках и находился под наблюдением службы госбезопасности. Во второй половине 1980-х годов написал воспоминания о пребывании в советских тюрьмах, сохранившиеся в семейном архиве. Полностью реабилитирован был лишь после 1989 года. В 1991 году был повышен до генерал-майора. Умер в ноябре 2006 года в Праге.

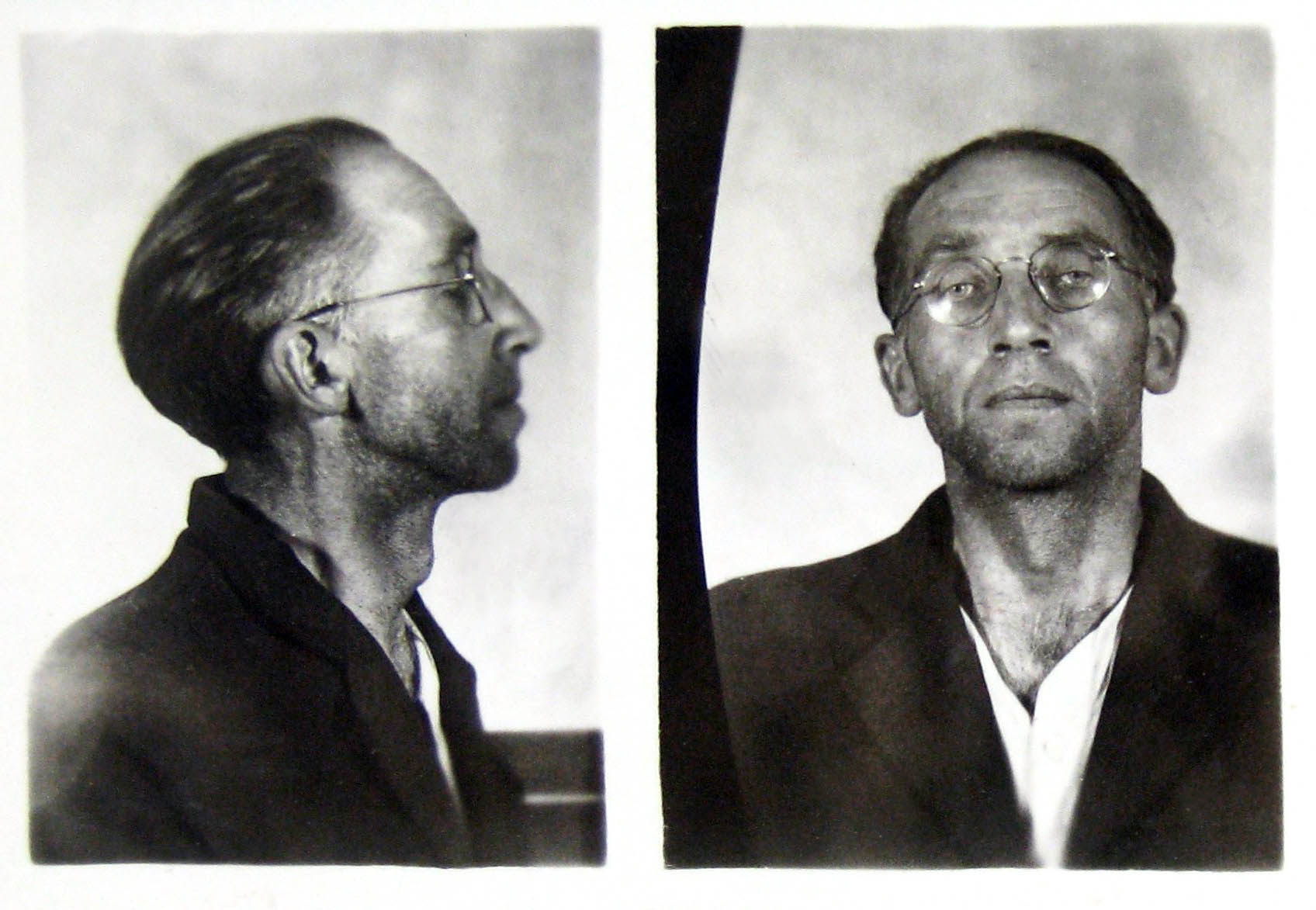

Иржи Бездек / Jiří Bezděk (1907–1968)

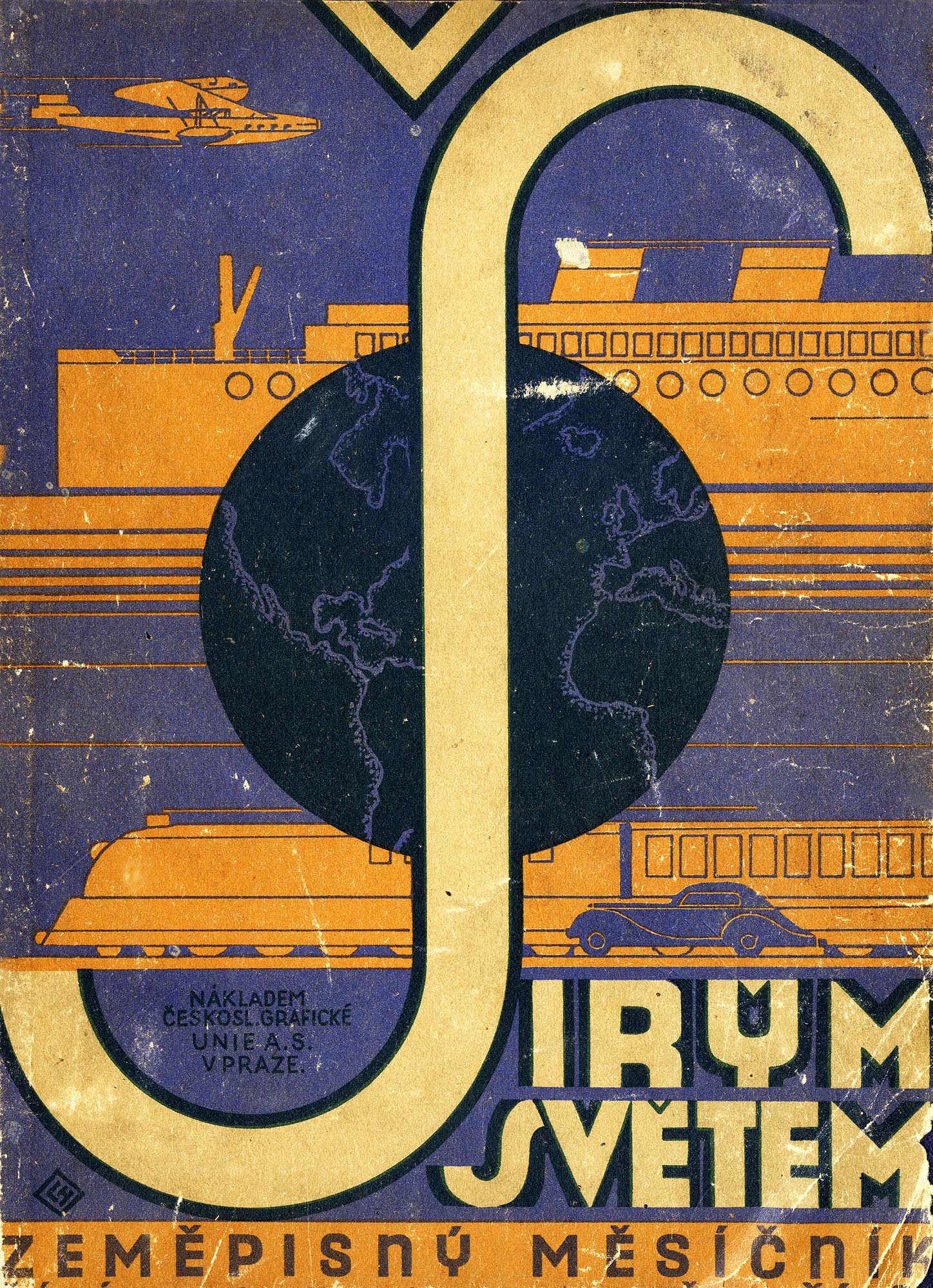

Ze Solověckých ostrovů do východní Sibiře a Domů ze sibiřského vyhnanství («С Соловецких островов в Восточную Сибирь» и «Домой из сибирской ссылки») — воспоминания об интернировании и пребывании в ссылке в СССР, опубликованные с продолжением в журнале Širým světem: год издания 15, 1938, стр. 267–273, 321–325, 379–382, 437–441, 510–514, 555–560; год издания 16, 1939, стр. 664–680

Находился в заключении в 1930–1936 годах: Ярославль, Соловецкий лагерь особого назначения, ссылка в поселке Селенгино

Иржи Бездек родился в 1907 году в чешской деревне Свебогов. По окончании основной школы перебивался случайными заработками, затем с 1925 года проходил двухлетнюю воинскую службу в Оломоуце, одновременно окончив учительские курсы в городке Забржег. В октябре 1927 года Бездек поступил на место учителя чешской школы в селе Вышеград Киевской области. В 1928 году вступил в ВКП(б). 18 июля 1930 года во время поездки в Киев был арестован. В рамках харьковского процесса над «чешской шпионажной организацией» Верховный суд УССР 14 июля 1931 года, на основании ст.ст. 54–6 и 54–11 УК УССР, приговорил Иржи Бездека к высшей мере наказания. Исполнения приговора он ожидал сначала в тюрьме в Ярославле, а с 1933 года — на Соловецких островах. В 1935 году мера наказания была изменена на пять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях и пять лет ссылки в поселке Селенгино на реке Ангаре в Красноярском крае. Именно там 20 августа 1936 года его застало разрешение на выезд в Чехословакию, выданное ему по инициативе чехословацкого Министерства иностранных дел. По возвращении, с сентября 1936 года до 1944 года, он работал чиновником Государственного статистического управления и публиковал в журнале Širým světem («Вокруг света») и других изданиях свои воспоминания о заключении и ссылке в СССР. Кроме того, Бездек написал несколько статей о забытых чешских заключенных, которые все еще остаются за колючей проволокой советских лагерей. 1 августа 1944 он был, по распоряжению нацистских чиновников, переведен в состав Общественной просветительской службы. Главной задачей Бездека были выступления перед трудящимися Протектората с рассказами о настоящей жизни в СССР. Этим он занимался до самого освобождения Чехословакии. 29 мая 1945 года Бездека арестовали по подозрению в коллаборации с нацистским режимом. В октябре 1945 года следственные органы освободили его из предварительного заключения, а в следующем году дело было закрыто. В это время Иржи Бездек работал учителем в профессионально-технической школе при шахте «Плуто» в местечке Лоука близ Литвинова. В конце 1946 года его назначили заведующим по воспитательной работе среди шахтерской молодежи на предприятии «Северно-чешские угольные шахты Мост», а в 1950 году — заведующим отдела т.н. «Ланской акции», занимавшейся организованным набором рабочей силы. Однако в июне 1951 года Бездек, из политических соображений, был уволен и вынужден был устроиться разнорабочим на промышленно-строительное предприятие «Прумстав» в городе Мост. Полгода спустя, 28 января 1952 года, Иржи Бездека арестовали, а в ноябре 1953 года он вместе с руководящими работникам национализированных шахт и ведущими специалистами горнодобывающей отрасли был приговорен к 18 годам лишения свободы. Освобождения на свободу Бездеку принесла президентская амнистия в мае 1960 года. После выхода из тюрьмы он жил в городе Яблонец-над-Нисой, где работал на фабрике по производству бижутерии кооператива SVED. Умер Иржи Бездек 16 сентября 1968 года в санатории в Кржемыже неподалеку от Теплице.

Иржи Бездек родился в 1907 году в чешской деревне Свебогов. По окончании основной школы перебивался случайными заработками, затем с 1925 года проходил двухлетнюю воинскую службу в Оломоуце, одновременно окончив учительские курсы в городке Забржег. В октябре 1927 года Бездек поступил на место учителя чешской школы в селе Вышеград Киевской области. В 1928 году вступил в ВКП(б). 18 июля 1930 года во время поездки в Киев был арестован. В рамках харьковского процесса над «чешской шпионажной организацией» Верховный суд УССР 14 июля 1931 года, на основании ст.ст. 54–6 и 54–11 УК УССР, приговорил Иржи Бездека к высшей мере наказания. Исполнения приговора он ожидал сначала в тюрьме в Ярославле, а с 1933 года — на Соловецких островах. В 1935 году мера наказания была изменена на пять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях и пять лет ссылки в поселке Селенгино на реке Ангаре в Красноярском крае. Именно там 20 августа 1936 года его застало разрешение на выезд в Чехословакию, выданное ему по инициативе чехословацкого Министерства иностранных дел. По возвращении, с сентября 1936 года до 1944 года, он работал чиновником Государственного статистического управления и публиковал в журнале Širým světem («Вокруг света») и других изданиях свои воспоминания о заключении и ссылке в СССР. Кроме того, Бездек написал несколько статей о забытых чешских заключенных, которые все еще остаются за колючей проволокой советских лагерей. 1 августа 1944 он был, по распоряжению нацистских чиновников, переведен в состав Общественной просветительской службы. Главной задачей Бездека были выступления перед трудящимися Протектората с рассказами о настоящей жизни в СССР. Этим он занимался до самого освобождения Чехословакии. 29 мая 1945 года Бездека арестовали по подозрению в коллаборации с нацистским режимом. В октябре 1945 года следственные органы освободили его из предварительного заключения, а в следующем году дело было закрыто. В это время Иржи Бездек работал учителем в профессионально-технической школе при шахте «Плуто» в местечке Лоука близ Литвинова. В конце 1946 года его назначили заведующим по воспитательной работе среди шахтерской молодежи на предприятии «Северно-чешские угольные шахты Мост», а в 1950 году — заведующим отдела т.н. «Ланской акции», занимавшейся организованным набором рабочей силы. Однако в июне 1951 года Бездек, из политических соображений, был уволен и вынужден был устроиться разнорабочим на промышленно-строительное предприятие «Прумстав» в городе Мост. Полгода спустя, 28 января 1952 года, Иржи Бездека арестовали, а в ноябре 1953 года он вместе с руководящими работникам национализированных шахт и ведущими специалистами горнодобывающей отрасли был приговорен к 18 годам лишения свободы. Освобождения на свободу Бездеку принесла президентская амнистия в мае 1960 года. После выхода из тюрьмы он жил в городе Яблонец-над-Нисой, где работал на фабрике по производству бижутерии кооператива SVED. Умер Иржи Бездек 16 сентября 1968 года в санатории в Кржемыже неподалеку от Теплице.

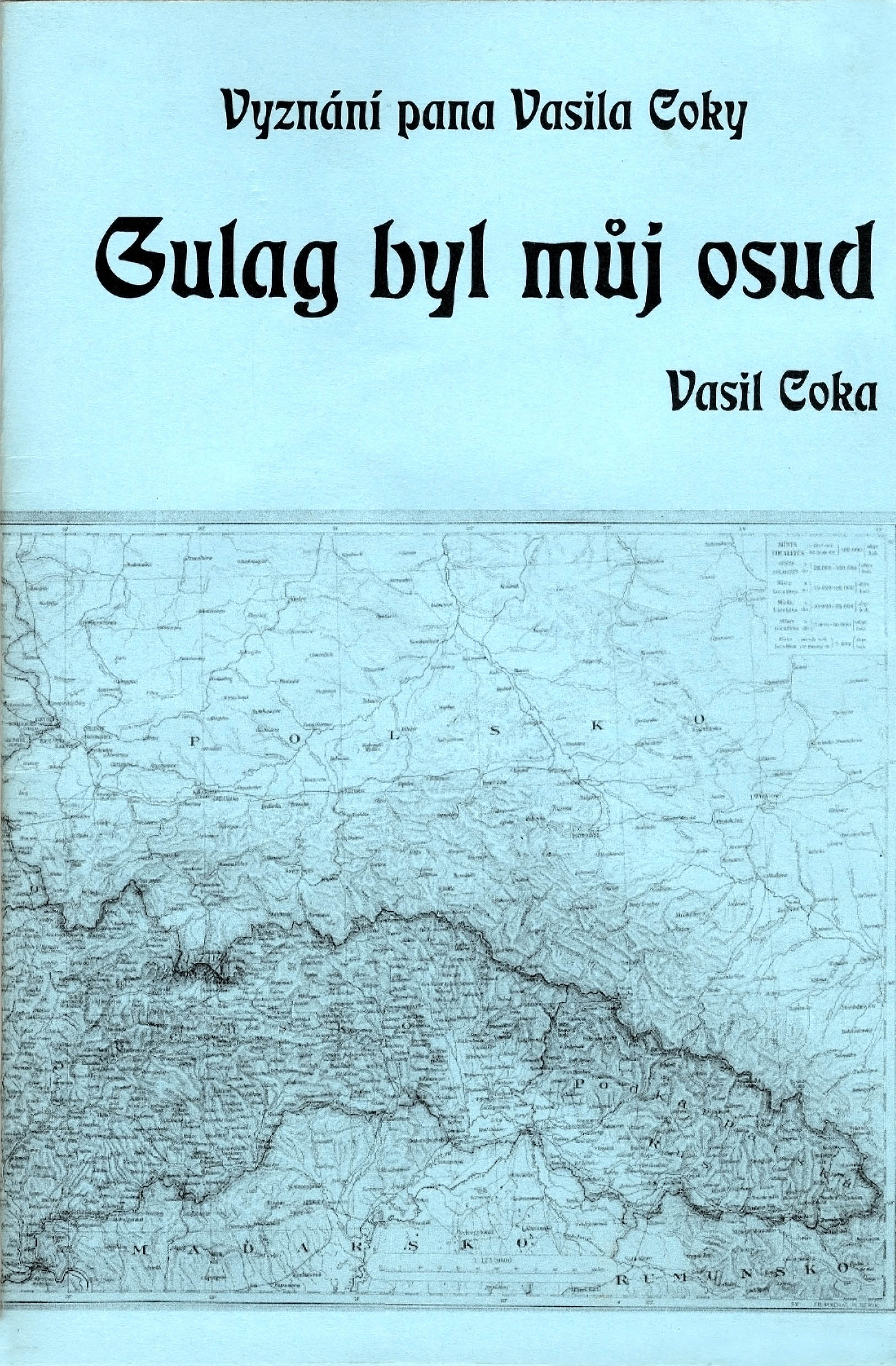

Василь Цока / Vasil Coka (1923–2015)

Gulag byl můj osud. Město Příbor, 2006 («Гулаг был моей судьбой»)

Находился в заключении в 1939–1942 годах: тюрьма Надворная, Станиславов, Ромны, Ухтижемлаг

Василь Цока родился 18 апреля 1923 года в селе Дулово на Подкарпатской Руси. В 1927 году семья переехала во Францию, где к тому моменту уже несколько лет работал его отец Иван. В Париже Василь успешно окончил шесть классов общеобразовательной школы. В 1935 году мать с детьми вренулась на Подкарпатскую Русь, где Василь Цока поступил в гимназию в Хусте. Но уже в марте 1939 года, в результате венгерской оккупации, он лишился возможности продолжать учебу, кроме того, ему грозило принудительное вступление в венгерскую военизированную юношескую организацию Левенте. Поэтому Цока решил вместе с приятелем-одноклассником бежать в Советский Союз, где они надеялись продолжить образование. Границу они перешли 5 июня 1940 года. В селе Рафайново их сразу же задержал советский пограничный патруль, и в близлежащей погранчасти их подвергли первым допросам. По истечении примерно двух недель их эскортировали в тюрьму в Надворной, спустя еще два месяца в Станиславов, а затем — в транзитный лагерь в Ромнах, где Цока за незаконный переход границы был осужден к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Последовало этапирование в вагонах для перевозки скота в Котлас, а оттуда — на северо-восток России к реке Печоре, где заключенные должны были сами построить лагерь. Вскоре Цока был переведен в другой лагерь неподалеку от Ухты, где работал на лесоповале и на прокладке газопровода. Там он ослабел настолько, что не мог покинуть лагерную зону. К счастью, он познакомился с китайским поваром, который за помощь на кухне давал ему увеличенные порции баланды и хлеба. Цока делился едой с бригадиром, а тот за это посылал его на более легкие работы, что имело решающее значение для выживания в лагере. Амнистия для заключенных выходцев из Чехословакии коснулась и Василя Цоки. 17 февраля 1943 года он поступил на службу в армейский корпус в Бузулуке, а там по прохождении общевойсковой подготовки окончил школу для младшего офицерского состава. После этого он принимал участие в боях за Киев, Белую Церковь и Руду, затем окончил пятимесячные курсы для офицеров пехоты в Луцке. В начале 1945 года Цока служил инструктором во вновь созданной 4-й чехословацкой отдельной бригаде в СССР, с которой в чине командира роты участвовал в боях в Западной Словакии и Восточной Моравии. У местечка Быстрице-под-Гостынем был в мае 1945 года ранен в легкие и желудок. После продолжительного лечения работал в Доме инвалидов войны в Праге. Василь Цока пытался продолжить карьеру в армии, поступив в Военную академию в городе Границе, однако из-за последствий ранения не был принят. В июне 1947 года он был по той же причине уволен в запас и переехал городок Крнов, где как участник второго сопротивления получил за выслугу собственный газетный киоск. В следующем году, в рамках расследования дела о «нелегальной организации», которая, якобы, занималась переводом людей через границу, Цока был допрошен местными органами Государственной безопасности. Вследвие этого он был в феврале 1949 года понижен в звании со старшего лейтенанта до рядового запаса. Реабилитирован он был летом 1964 года, когда был повышен до звания капитана запаса. После национализации газетного киоска в 1950 году работал рабочим в лесничестве, с лета 1953 года — слесарем на предприятии Kovoslužba, где в 1958-м вступил в компартию. После этого до самого выхода на пенсию занимал руководящие должности в нескольких ресторанах и отелях в Северной Моравии и Силезии. В 1971 году был исключен из КПЧ из-за несогласия с советской оккупацией. Василь Цока умер 9 января 2015 года.

Василь Цока родился 18 апреля 1923 года в селе Дулово на Подкарпатской Руси. В 1927 году семья переехала во Францию, где к тому моменту уже несколько лет работал его отец Иван. В Париже Василь успешно окончил шесть классов общеобразовательной школы. В 1935 году мать с детьми вренулась на Подкарпатскую Русь, где Василь Цока поступил в гимназию в Хусте. Но уже в марте 1939 года, в результате венгерской оккупации, он лишился возможности продолжать учебу, кроме того, ему грозило принудительное вступление в венгерскую военизированную юношескую организацию Левенте. Поэтому Цока решил вместе с приятелем-одноклассником бежать в Советский Союз, где они надеялись продолжить образование. Границу они перешли 5 июня 1940 года. В селе Рафайново их сразу же задержал советский пограничный патруль, и в близлежащей погранчасти их подвергли первым допросам. По истечении примерно двух недель их эскортировали в тюрьму в Надворной, спустя еще два месяца в Станиславов, а затем — в транзитный лагерь в Ромнах, где Цока за незаконный переход границы был осужден к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Последовало этапирование в вагонах для перевозки скота в Котлас, а оттуда — на северо-восток России к реке Печоре, где заключенные должны были сами построить лагерь. Вскоре Цока был переведен в другой лагерь неподалеку от Ухты, где работал на лесоповале и на прокладке газопровода. Там он ослабел настолько, что не мог покинуть лагерную зону. К счастью, он познакомился с китайским поваром, который за помощь на кухне давал ему увеличенные порции баланды и хлеба. Цока делился едой с бригадиром, а тот за это посылал его на более легкие работы, что имело решающее значение для выживания в лагере. Амнистия для заключенных выходцев из Чехословакии коснулась и Василя Цоки. 17 февраля 1943 года он поступил на службу в армейский корпус в Бузулуке, а там по прохождении общевойсковой подготовки окончил школу для младшего офицерского состава. После этого он принимал участие в боях за Киев, Белую Церковь и Руду, затем окончил пятимесячные курсы для офицеров пехоты в Луцке. В начале 1945 года Цока служил инструктором во вновь созданной 4-й чехословацкой отдельной бригаде в СССР, с которой в чине командира роты участвовал в боях в Западной Словакии и Восточной Моравии. У местечка Быстрице-под-Гостынем был в мае 1945 года ранен в легкие и желудок. После продолжительного лечения работал в Доме инвалидов войны в Праге. Василь Цока пытался продолжить карьеру в армии, поступив в Военную академию в городе Границе, однако из-за последствий ранения не был принят. В июне 1947 года он был по той же причине уволен в запас и переехал городок Крнов, где как участник второго сопротивления получил за выслугу собственный газетный киоск. В следующем году, в рамках расследования дела о «нелегальной организации», которая, якобы, занималась переводом людей через границу, Цока был допрошен местными органами Государственной безопасности. Вследвие этого он был в феврале 1949 года понижен в звании со старшего лейтенанта до рядового запаса. Реабилитирован он был летом 1964 года, когда был повышен до звания капитана запаса. После национализации газетного киоска в 1950 году работал рабочим в лесничестве, с лета 1953 года — слесарем на предприятии Kovoslužba, где в 1958-м вступил в компартию. После этого до самого выхода на пенсию занимал руководящие должности в нескольких ресторанах и отелях в Северной Моравии и Силезии. В 1971 году был исключен из КПЧ из-за несогласия с советской оккупацией. Василь Цока умер 9 января 2015 года.

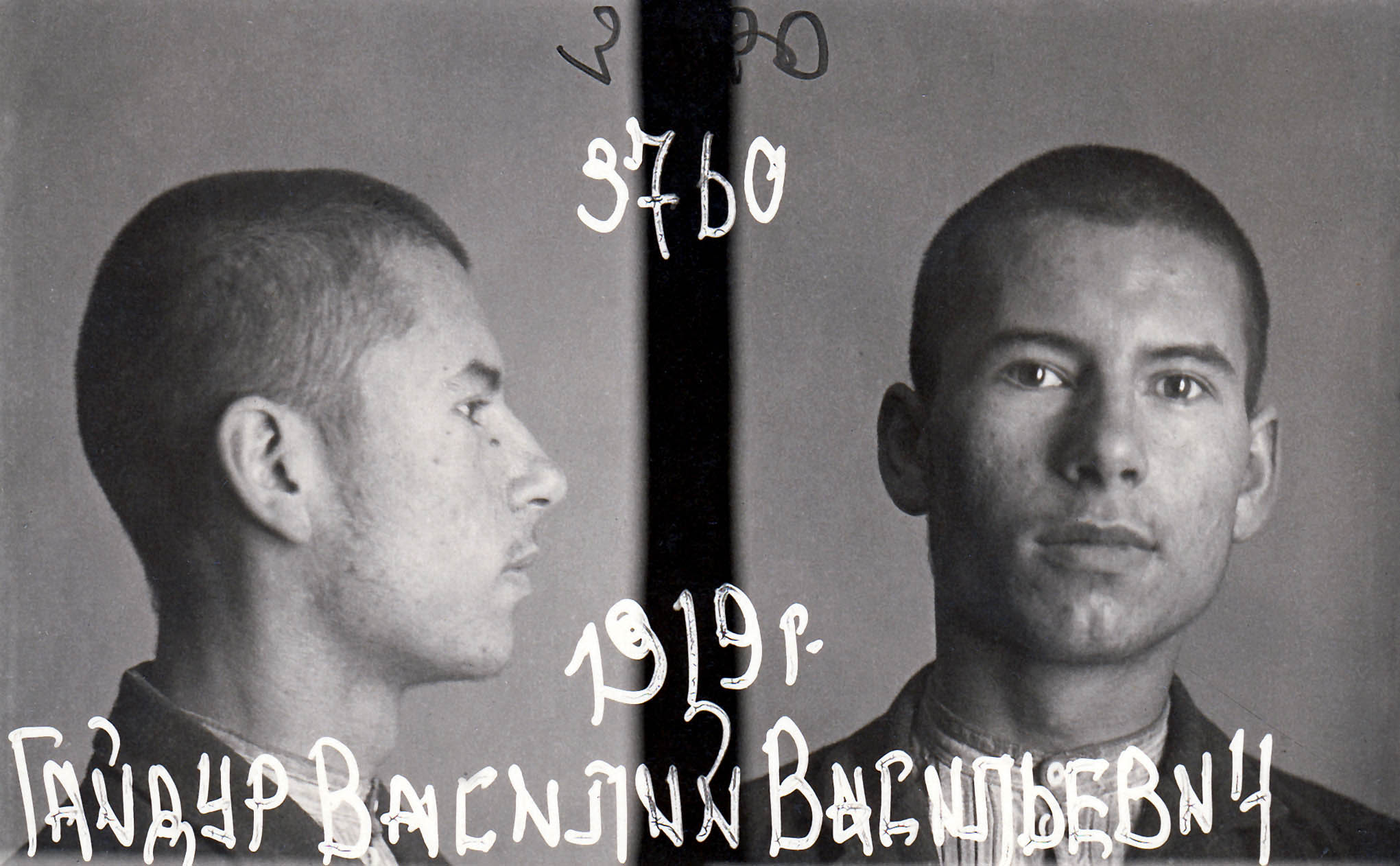

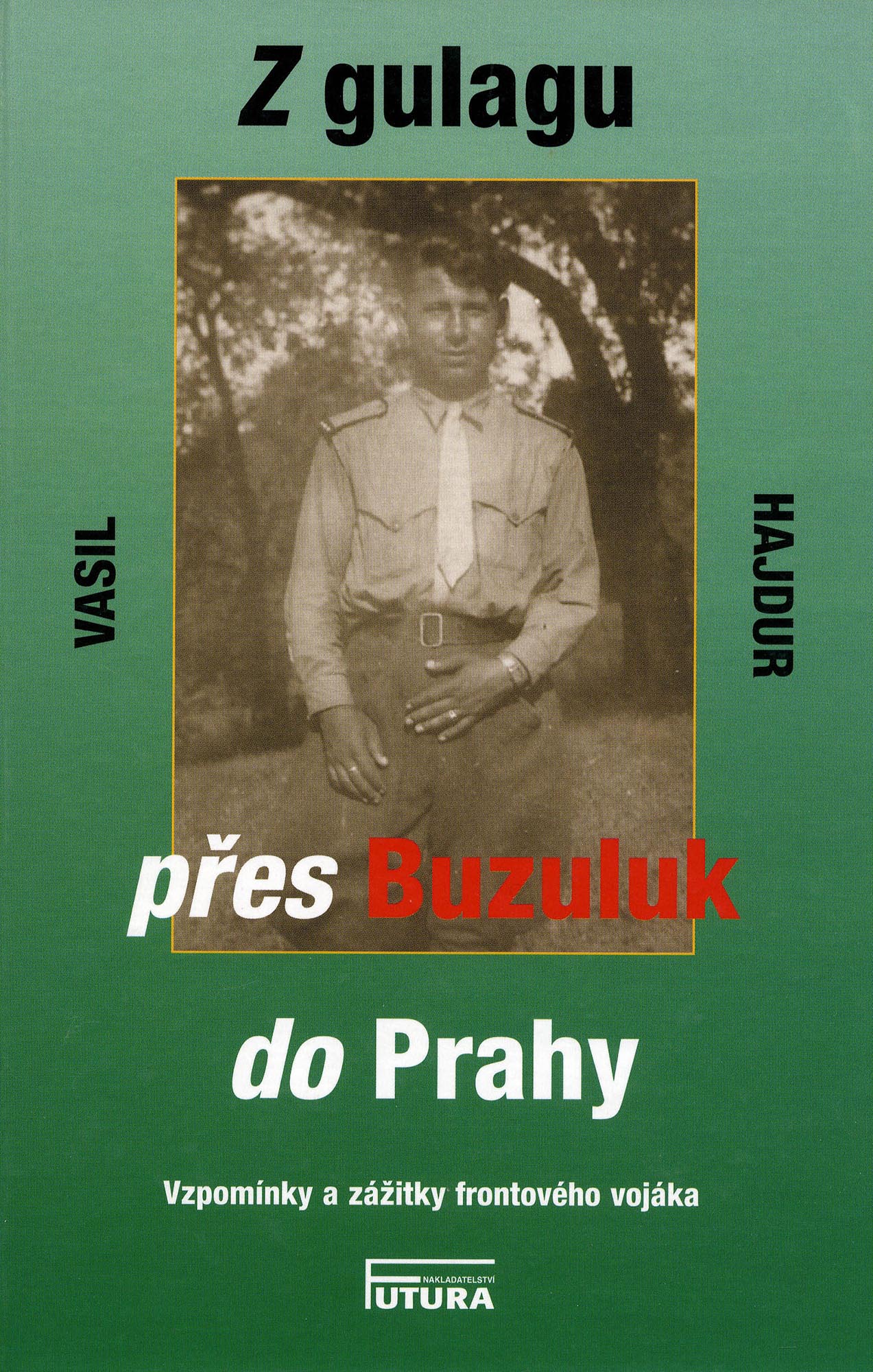

Василь Гайдур / Vasil Hajdur (1919–2015)

Z gulagu přes Buzuluk do Prahy. Futura, 2011 («Из ГУЛАГа через Бузулук в Прагу»)

Находился в заключении в 1940–1942 годах: Надворная, Полтава, Харьков, Ивдельлаг

Василь Гайдур родился 24 июня 1919 года в селе Нижнее Селище неподалеко от Хуста на Подкарпатской Руси. Там у его отца-плотника был небольшой хутор, на котором он трудился вместе с матерью Василя. По окончании деревенской школы Василь начал подрабатывать, нанимаясь рабочим на ремонт местных дорог, и помогал родителям по хозяйству. Так он жил до 1940 года, когда его должны были призвать в венгерскую армию: после венгерской оккупации Подкарпатской Руси в марте 1939 года всеобщая воинская повинность постепенно распространилась на всех совершеннолетних русинов. Поэтому летом 1940 года Василь вместе с четырьмя друзьями из родной деревни решил бежать в Советский Союз. Венгерско-советскую границу они перешли 15 июля 1940 года, но сразу за ней их задержал советский пограничный патруль. Сначала их поместили в тюрьму в Надворной, где состоялись первые допросы. После трех месяцев Василь Гайдур был переведен в более крупную тюрьму в Полтаве. Там в октябре 1940 его за незаконное пересечение государственной границы приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Однако из-за проблем со здоровьем его не смогли сразу отправить в место отбывания наказания — так Василь избежал транспортировки на далекую Колыму. После выздоровления его перевели в харьковскую тюрьму, а оттуда в декабре 1940-го этапировали на Урал в исправительно-трудовой лагерь Талица (часть Ивдельлага) неподалеку от Свердловска. Здесь заключенные работали в основном на лесоповале или на местном кирпичном заводе. В этом лагере Василь Гайдур провел почти два года. Освобожден он был в конце 1942 года, почти через год после того, как советское правительство обязалось объявить амнистию для заключенных чехословаких граждан, которые могут вступить в формирующийся Чехословацкий корпус в Бузулуке. Василь Гайдур принял присягу 10 января 1943 года и после учебы был определен в 3-й взвод 2-й роты пехоты. Уже в марте 1943 года он принял участие в первом сражении чехословацкого батальона в битве при Соколово. Далее следовали бои под Киевом, Белой Церковью и в других местах, в сентябре 1944 в ходе Карпатско-Дуклинской операции Гайдур был дважды ранен. После поправки его определили во 2-й артиллерийский полк, который участвовал в освобождении Словакии и Моравии. Война для него закончилась в мае 1945 года в чешском городе Кромнержиж. По ее окончании Гайдур завершил среднее образование на годичном курсе при реальной гимназии в Праге и в 1946 году поступил в Военную академию в Границе. Служил в чехословацкой армии до выхода на пенсию. Василь Гайдур умер 2 сентября 2015 года в городе Таборе.

Василь Гайдур родился 24 июня 1919 года в селе Нижнее Селище неподалеко от Хуста на Подкарпатской Руси. Там у его отца-плотника был небольшой хутор, на котором он трудился вместе с матерью Василя. По окончании деревенской школы Василь начал подрабатывать, нанимаясь рабочим на ремонт местных дорог, и помогал родителям по хозяйству. Так он жил до 1940 года, когда его должны были призвать в венгерскую армию: после венгерской оккупации Подкарпатской Руси в марте 1939 года всеобщая воинская повинность постепенно распространилась на всех совершеннолетних русинов. Поэтому летом 1940 года Василь вместе с четырьмя друзьями из родной деревни решил бежать в Советский Союз. Венгерско-советскую границу они перешли 15 июля 1940 года, но сразу за ней их задержал советский пограничный патруль. Сначала их поместили в тюрьму в Надворной, где состоялись первые допросы. После трех месяцев Василь Гайдур был переведен в более крупную тюрьму в Полтаве. Там в октябре 1940 его за незаконное пересечение государственной границы приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Однако из-за проблем со здоровьем его не смогли сразу отправить в место отбывания наказания — так Василь избежал транспортировки на далекую Колыму. После выздоровления его перевели в харьковскую тюрьму, а оттуда в декабре 1940-го этапировали на Урал в исправительно-трудовой лагерь Талица (часть Ивдельлага) неподалеку от Свердловска. Здесь заключенные работали в основном на лесоповале или на местном кирпичном заводе. В этом лагере Василь Гайдур провел почти два года. Освобожден он был в конце 1942 года, почти через год после того, как советское правительство обязалось объявить амнистию для заключенных чехословаких граждан, которые могут вступить в формирующийся Чехословацкий корпус в Бузулуке. Василь Гайдур принял присягу 10 января 1943 года и после учебы был определен в 3-й взвод 2-й роты пехоты. Уже в марте 1943 года он принял участие в первом сражении чехословацкого батальона в битве при Соколово. Далее следовали бои под Киевом, Белой Церковью и в других местах, в сентябре 1944 в ходе Карпатско-Дуклинской операции Гайдур был дважды ранен. После поправки его определили во 2-й артиллерийский полк, который участвовал в освобождении Словакии и Моравии. Война для него закончилась в мае 1945 года в чешском городе Кромнержиж. По ее окончании Гайдур завершил среднее образование на годичном курсе при реальной гимназии в Праге и в 1946 году поступил в Военную академию в Границе. Служил в чехословацкой армии до выхода на пенсию. Василь Гайдур умер 2 сентября 2015 года в городе Таборе.

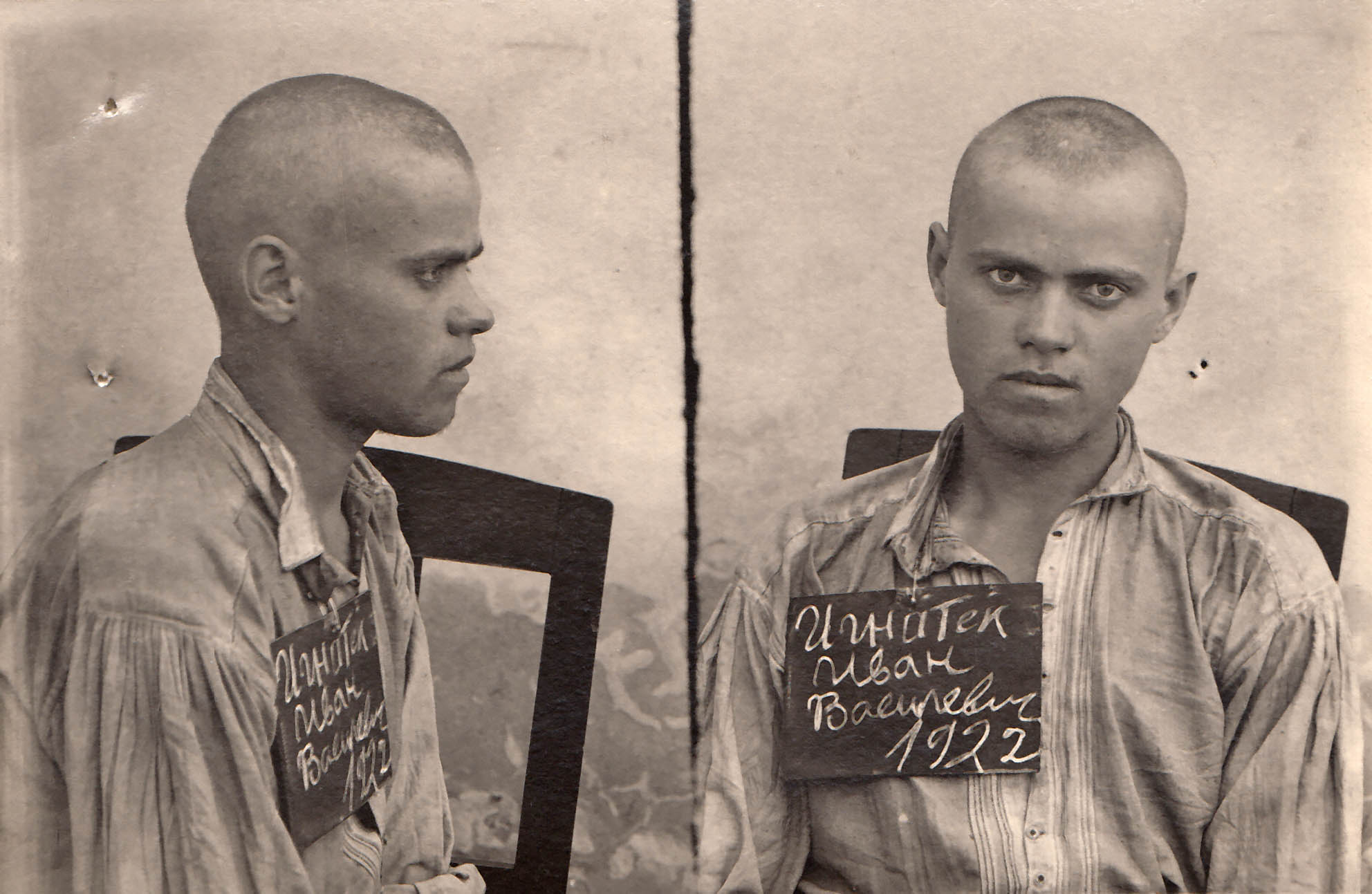

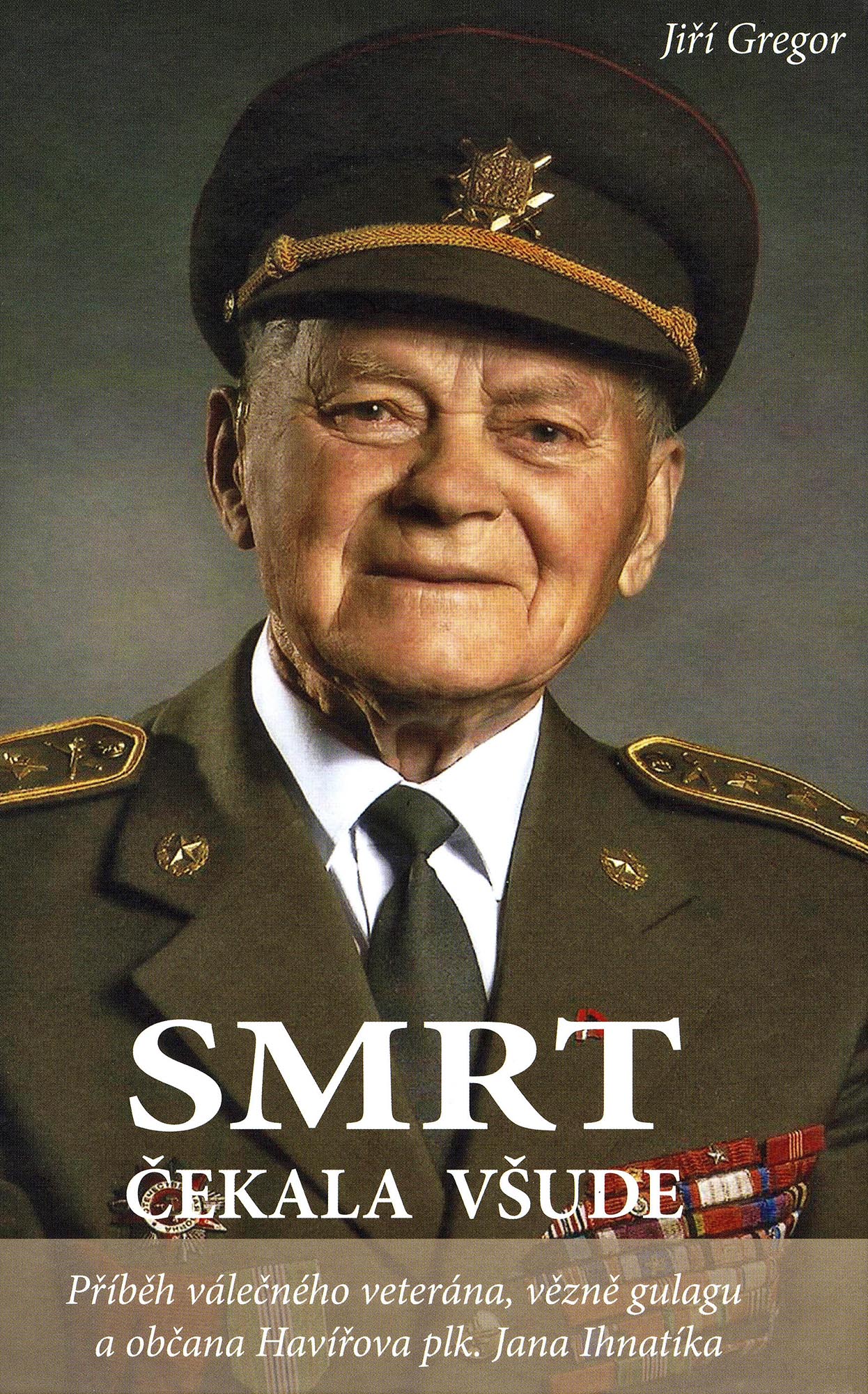

Ян Игнатик / Jan Ihnatík (род. 1922)

Smrt čekala všude. Město Havířov, 2019 («Смерть нас ждала повсюду»)

Находился в заключении в 1940–1943 годах: Сколе, Стрый, Умань, Старобельск, Ухтижемлаг

Ян Игнатик родился 1 марта 1922 года в селе Порошково на Подкарпатской Руси. По окончании начальной деревенской школы два года учился в средней строительной школе в селе Турьи Реметы и помогал родителям с ведением их скромного хозяйства. Венгерская оккупация Подкарпатской Руси в марте 1939 года поставила Яна, так же, как и других его сверстников, перед необходимостью проходить воинскую подготовку в венгерских молодежных отрядах Левенте. Находясь под влиянием местных коммунистов и их рассказов о «советском рае на земле», а также осознавая приближающуюся угрозу всеобщей воинской повинности в венгерской армии, он решил вместе с двумя друзьями бежать в Советский Союз. Они перешли границу в начале мая 1940 года и вскоре были задержаны советским погранотрядом. Сначала беженцев поместили в сборный пункт в Сколе, где уже ждали своей участи несколько десятков беженцев. Этот временный лагерь был для такого количества людей слишком мал, поэтому большинство из них перевезли в тюрьму в Стрый, где проходили основные допросы. Затем обвиняемых этапировали через тюрьму в Умани в Старобельск, где в ходе «ускоренных процессов» их приговаривали к безусловным наказаниям. Ян Игнатик получил за незаконный переход границы стандартный срок — три года исправительно-трудовых лагерей. В начале 1941 года его, вместе с другими заключенными, переправили в один из лагерей неподареку от Ухты. Там узники закладывали фундамент для лагерных бараков, валили деревья в окрестных лесах, помогали на сенокосе и выполняли другую физическую работу. Через несколько месяцев большинство поляков и русинов переводили в отдаленные лагеря на север. Яну Игнатику повезло: он познакомился с лагерным доктором, который ему помог симулировать травму, что спасло его от перевода. Более того — по решению лагерного начальства он был назначен на вспомогательные работы в близлежащую ремесленную школу. Там ему доставался усиленный паек, что было одним из важных условий выживания. В этом привилегированном положении он оставался до своего освобождения в начале 1943 года. В Чехословацкий корпус в Бузулуке он поступил 13 февраля 1943 года. После прохождения учебы Игнатик поступил в офицерскую школу, а затем окончил артиллерийское училище в Ирбите. Он принимал участие в военных действиях в качестве служащего артиллерийского полка, и прошел весь боевой путь чехословацкого армейского корпуса сначала по территории Советского Союза, а затем принимал участие в освобождении Чехословакии. В ходе боев он был несколько раз ранен. После войны оставался до самого выхода на пенсию в армии и нес службу во многих чехословацких воинских частях, прежде всего, в Моравии. Еще в 2019 году был активным председателем Общества чехословацких легионеров в Гавиржове.

Ян Игнатик родился 1 марта 1922 года в селе Порошково на Подкарпатской Руси. По окончании начальной деревенской школы два года учился в средней строительной школе в селе Турьи Реметы и помогал родителям с ведением их скромного хозяйства. Венгерская оккупация Подкарпатской Руси в марте 1939 года поставила Яна, так же, как и других его сверстников, перед необходимостью проходить воинскую подготовку в венгерских молодежных отрядах Левенте. Находясь под влиянием местных коммунистов и их рассказов о «советском рае на земле», а также осознавая приближающуюся угрозу всеобщей воинской повинности в венгерской армии, он решил вместе с двумя друзьями бежать в Советский Союз. Они перешли границу в начале мая 1940 года и вскоре были задержаны советским погранотрядом. Сначала беженцев поместили в сборный пункт в Сколе, где уже ждали своей участи несколько десятков беженцев. Этот временный лагерь был для такого количества людей слишком мал, поэтому большинство из них перевезли в тюрьму в Стрый, где проходили основные допросы. Затем обвиняемых этапировали через тюрьму в Умани в Старобельск, где в ходе «ускоренных процессов» их приговаривали к безусловным наказаниям. Ян Игнатик получил за незаконный переход границы стандартный срок — три года исправительно-трудовых лагерей. В начале 1941 года его, вместе с другими заключенными, переправили в один из лагерей неподареку от Ухты. Там узники закладывали фундамент для лагерных бараков, валили деревья в окрестных лесах, помогали на сенокосе и выполняли другую физическую работу. Через несколько месяцев большинство поляков и русинов переводили в отдаленные лагеря на север. Яну Игнатику повезло: он познакомился с лагерным доктором, который ему помог симулировать травму, что спасло его от перевода. Более того — по решению лагерного начальства он был назначен на вспомогательные работы в близлежащую ремесленную школу. Там ему доставался усиленный паек, что было одним из важных условий выживания. В этом привилегированном положении он оставался до своего освобождения в начале 1943 года. В Чехословацкий корпус в Бузулуке он поступил 13 февраля 1943 года. После прохождения учебы Игнатик поступил в офицерскую школу, а затем окончил артиллерийское училище в Ирбите. Он принимал участие в военных действиях в качестве служащего артиллерийского полка, и прошел весь боевой путь чехословацкого армейского корпуса сначала по территории Советского Союза, а затем принимал участие в освобождении Чехословакии. В ходе боев он был несколько раз ранен. После войны оставался до самого выхода на пенсию в армии и нес службу во многих чехословацких воинских частях, прежде всего, в Моравии. Еще в 2019 году был активным председателем Общества чехословацких легионеров в Гавиржове.

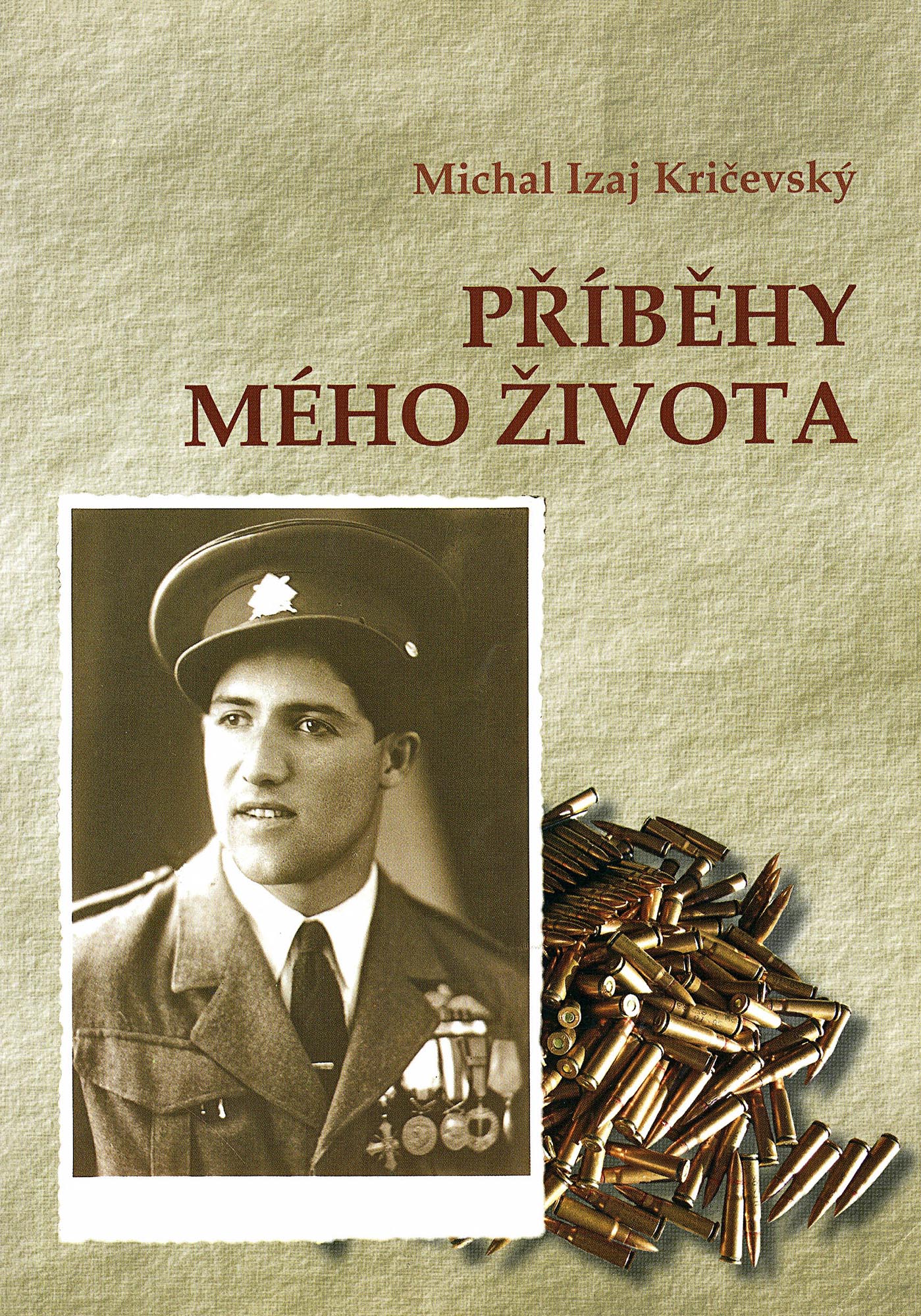

Михал Изай / Michal Izaj (1921–2013)

Příběhy mého života. Československá obec legionářská, 2011 («Истории моей жизни»)

Находился в заключении в 1940–1943 годах: Надворная, Станиславов, Львов, Киев, Харьков, Интинлаг

Михал Изай родился 12 декабря 1921 года в селе Кричово на Подкарпатской Руси. В общеобразовательную школу ходил в Хусте, после ее окончания помогал родителям с хозяйством и подрабатывал в разных местах физическим трудом или ремонтом огнестрельного оружия. После венгерской оккупации Подкарпатской Руси в марте 1939 года ему пришлось вступить в подразделение венгерской милитаризированной молодежной организации Левенте. Приняв участие всего в трех занятиях, Изай вместе с семью другими русинами бежал на польскую территорию, оккупированную в то время Советским Союзом. Беженцы направлялись в Краков, где собирались присоединиться к Чешскому и словацкому легиону. Однако в поселке Ворохта их задержали сотрудники НКВД и после допросов переправили в Рафайново, где советские органы сосредотачивали арестованных русинских беженцев. Спустя примерно неделю пограничные патрули отвели их на границу и велели вернуться домой. В родной деревне Михал Изай скрывался от венгров на хуторе у родственников. Помимо наказания за дезертирство из Левенте, ему грозило преследование венгерской полицией за его прошлое, когда он занимался ремонтом оружия. Поэтому он вскоре снова связался с русинами, которые планировали бегство в СССР, и в конце 1940 года совершил вторую попытку перейти границу. Советский погранотряд снова задержал всю группу. Первые несколько недель задержанные провели в тюрьме в Надворной, а затем их отправили в Станиславов, где 10 февраля 1941 года Михала Изая за нелегальный переход границы приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Вместе с другими заключенными он был этапирован в тюрьму во Львове, а затем в Киев и Харьков. Оттуда поезд их довез в Котлас, а затем, по железной дороге, реке и пешком — в Кожву. Группа Михала Изая работала в сельхозлаге Кедровый Шор у реки Печоры, который был частью Интинлага. Из лагеря Михал Изай был освобожден почти через год после объявления амнистии для граждан Чехословакии. 4 января 1843 года он отправился в Бузулук, где располагался Чехословацкий корпус, и 24 января принял присягу. Учебу он прошел в Новопечерске, в бою впервые участвовал под Киевом, затем воевал у Белой Церкви. При наступлении на Дуклинском перевале был тяжело ранен и после выздоровления в боевых действиях уже участия не принимал. В начале апреля 1945 года некоторое время служил личным телохранителем президента Эдварда Бенеша во время его пребывания в Кошице. После войны поступил в Службу государственной безопасности и поселился в местечке Кнежевес у Раковника. В 1960-е годы досрочно вышел на пенсию по причине инвалидности. Михал Изай умер 28 мая 2013 года.

Михал Изай родился 12 декабря 1921 года в селе Кричово на Подкарпатской Руси. В общеобразовательную школу ходил в Хусте, после ее окончания помогал родителям с хозяйством и подрабатывал в разных местах физическим трудом или ремонтом огнестрельного оружия. После венгерской оккупации Подкарпатской Руси в марте 1939 года ему пришлось вступить в подразделение венгерской милитаризированной молодежной организации Левенте. Приняв участие всего в трех занятиях, Изай вместе с семью другими русинами бежал на польскую территорию, оккупированную в то время Советским Союзом. Беженцы направлялись в Краков, где собирались присоединиться к Чешскому и словацкому легиону. Однако в поселке Ворохта их задержали сотрудники НКВД и после допросов переправили в Рафайново, где советские органы сосредотачивали арестованных русинских беженцев. Спустя примерно неделю пограничные патрули отвели их на границу и велели вернуться домой. В родной деревне Михал Изай скрывался от венгров на хуторе у родственников. Помимо наказания за дезертирство из Левенте, ему грозило преследование венгерской полицией за его прошлое, когда он занимался ремонтом оружия. Поэтому он вскоре снова связался с русинами, которые планировали бегство в СССР, и в конце 1940 года совершил вторую попытку перейти границу. Советский погранотряд снова задержал всю группу. Первые несколько недель задержанные провели в тюрьме в Надворной, а затем их отправили в Станиславов, где 10 февраля 1941 года Михала Изая за нелегальный переход границы приговорили к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Вместе с другими заключенными он был этапирован в тюрьму во Львове, а затем в Киев и Харьков. Оттуда поезд их довез в Котлас, а затем, по железной дороге, реке и пешком — в Кожву. Группа Михала Изая работала в сельхозлаге Кедровый Шор у реки Печоры, который был частью Интинлага. Из лагеря Михал Изай был освобожден почти через год после объявления амнистии для граждан Чехословакии. 4 января 1843 года он отправился в Бузулук, где располагался Чехословацкий корпус, и 24 января принял присягу. Учебу он прошел в Новопечерске, в бою впервые участвовал под Киевом, затем воевал у Белой Церкви. При наступлении на Дуклинском перевале был тяжело ранен и после выздоровления в боевых действиях уже участия не принимал. В начале апреля 1945 года некоторое время служил личным телохранителем президента Эдварда Бенеша во время его пребывания в Кошице. После войны поступил в Службу государственной безопасности и поселился в местечке Кнежевес у Раковника. В 1960-е годы досрочно вышел на пенсию по причине инвалидности. Михал Изай умер 28 мая 2013 года.

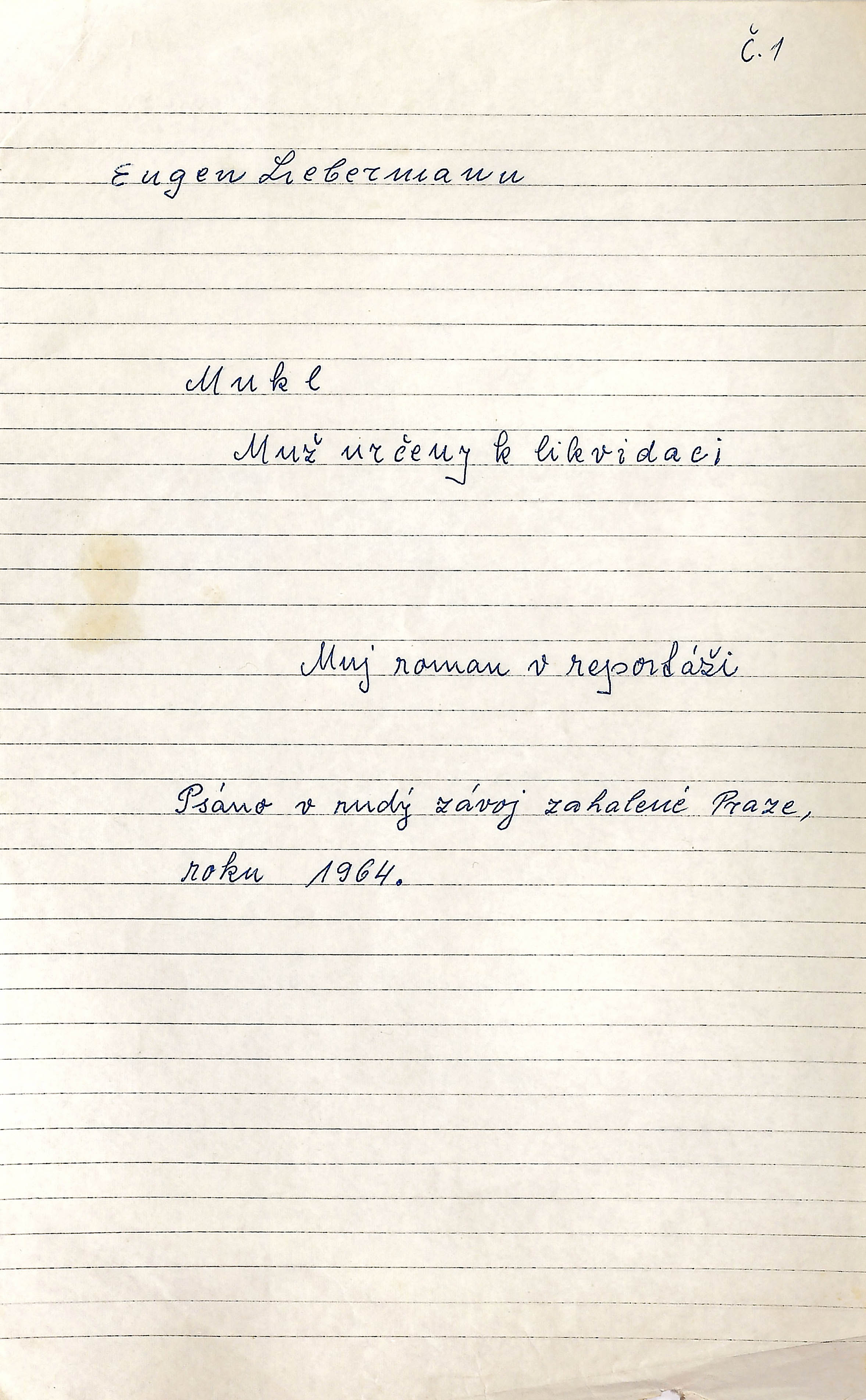

Эвжен Либерман / Evžen Lieberman (род. 1922)

MUKL – muž určený k likvidaci. („Человек, подлежащий ликвидирации“). Рукопись мемуаров из архива Института по изучению тоталитарных режимов

Находился в заключении в 1946–1948 годах: Ужгород, Ухтижемлаг

Эвжен Либерман родился в 1922 году в подкарпатском селе Сюртэ в еврейской семье коммерсантов. В 1943 году он был вместе со своим братом Германом отправлен в венгерский трудовой лагерь. Это спасло им жизни, потому что все остальные члены их семьи погибли в нацистских концлагерях. После освобождения Эвжен Либерман переехал в Ужгород, и в апреле 1946 года женился там на Елизавете Шумбергер (1929 г.р.), одной из немногих вернувшихся из Освенцима. В 1945 году он успел в рамках международного соглашения получить чехословацкое гражданство, но его жене это уже не удалось. Поэтому они решили незаконно покинуть тогдашнюю советскую Закарпатскую Украину и уйти к родственникам в румынский город Сату-Маре, откуда планировали добраться до Чехословакии. Вместе с ними решил бежать от советской власти и Арпад Элкович (1908 г.р.) и его жена Ольга Элкович (1927 г.р.), пережившая Холокост в лагере Берген-Бельзен. Ночью на 27 октября 1946 года обе супружеские пары были арестованы советскими пограничниками в восьмидесяти метрах от границы с Румынией около села Черна и переданы органам НКВД. Елизавета спустя несколько месяцев была освобождена из-под стражи по причине беременности. Эвжену Либерману было предъявлено обвинение в организации группового перехода границы, и год спустя, в канун Рождества 1947 года он был приговорен Ужгородским военным трибуналом к трем годам лишения свободы. Они прошли в лагерях ГУЛАГа в окрестностях Ухты в Коми АССР. Его друг Арпад Элкович был также приговорен к принудительным работам, однако он из советских лагерей не вернулся. Эвжен Либерман до освобождения дожил. Сначала его депортировали в Польшу, а оттуда он нелегально, с помощью Американского еврейского объединенного распределительного комитета (JOINT), перебрался в Чехословакию, где снова легализовался и встретил свою жену и сына, которого никогда прежде не видел. В Чехословакии Либерман подключился к подпольной деятельности Еврейской общины и JOINT, в основном связанных с перемещением еврейских беженцев из коммунистических стран Центральной Европы в Австрию, откуда они переправлялись в Палестину. В этой деятельности также участвовал его брат Герман. После ареста органами безопасности Герман был замучен до смерти в пражской тюрьме в Рузыне; Эвжена Либермана приговорили к семи годам тюремного заключения. После освобождения в 1965 году ему выдали разрешение переехать с сыном в Израиль. В Праге перед отъездом он написал мемуары «Человек, подлежавший ликвидации».

Эвжен Либерман родился в 1922 году в подкарпатском селе Сюртэ в еврейской семье коммерсантов. В 1943 году он был вместе со своим братом Германом отправлен в венгерский трудовой лагерь. Это спасло им жизни, потому что все остальные члены их семьи погибли в нацистских концлагерях. После освобождения Эвжен Либерман переехал в Ужгород, и в апреле 1946 года женился там на Елизавете Шумбергер (1929 г.р.), одной из немногих вернувшихся из Освенцима. В 1945 году он успел в рамках международного соглашения получить чехословацкое гражданство, но его жене это уже не удалось. Поэтому они решили незаконно покинуть тогдашнюю советскую Закарпатскую Украину и уйти к родственникам в румынский город Сату-Маре, откуда планировали добраться до Чехословакии. Вместе с ними решил бежать от советской власти и Арпад Элкович (1908 г.р.) и его жена Ольга Элкович (1927 г.р.), пережившая Холокост в лагере Берген-Бельзен. Ночью на 27 октября 1946 года обе супружеские пары были арестованы советскими пограничниками в восьмидесяти метрах от границы с Румынией около села Черна и переданы органам НКВД. Елизавета спустя несколько месяцев была освобождена из-под стражи по причине беременности. Эвжену Либерману было предъявлено обвинение в организации группового перехода границы, и год спустя, в канун Рождества 1947 года он был приговорен Ужгородским военным трибуналом к трем годам лишения свободы. Они прошли в лагерях ГУЛАГа в окрестностях Ухты в Коми АССР. Его друг Арпад Элкович был также приговорен к принудительным работам, однако он из советских лагерей не вернулся. Эвжен Либерман до освобождения дожил. Сначала его депортировали в Польшу, а оттуда он нелегально, с помощью Американского еврейского объединенного распределительного комитета (JOINT), перебрался в Чехословакию, где снова легализовался и встретил свою жену и сына, которого никогда прежде не видел. В Чехословакии Либерман подключился к подпольной деятельности Еврейской общины и JOINT, в основном связанных с перемещением еврейских беженцев из коммунистических стран Центральной Европы в Австрию, откуда они переправлялись в Палестину. В этой деятельности также участвовал его брат Герман. После ареста органами безопасности Герман был замучен до смерти в пражской тюрьме в Рузыне; Эвжена Либермана приговорили к семи годам тюремного заключения. После освобождения в 1965 году ему выдали разрешение переехать с сыном в Израиль. В Праге перед отъездом он написал мемуары «Человек, подлежавший ликвидации».

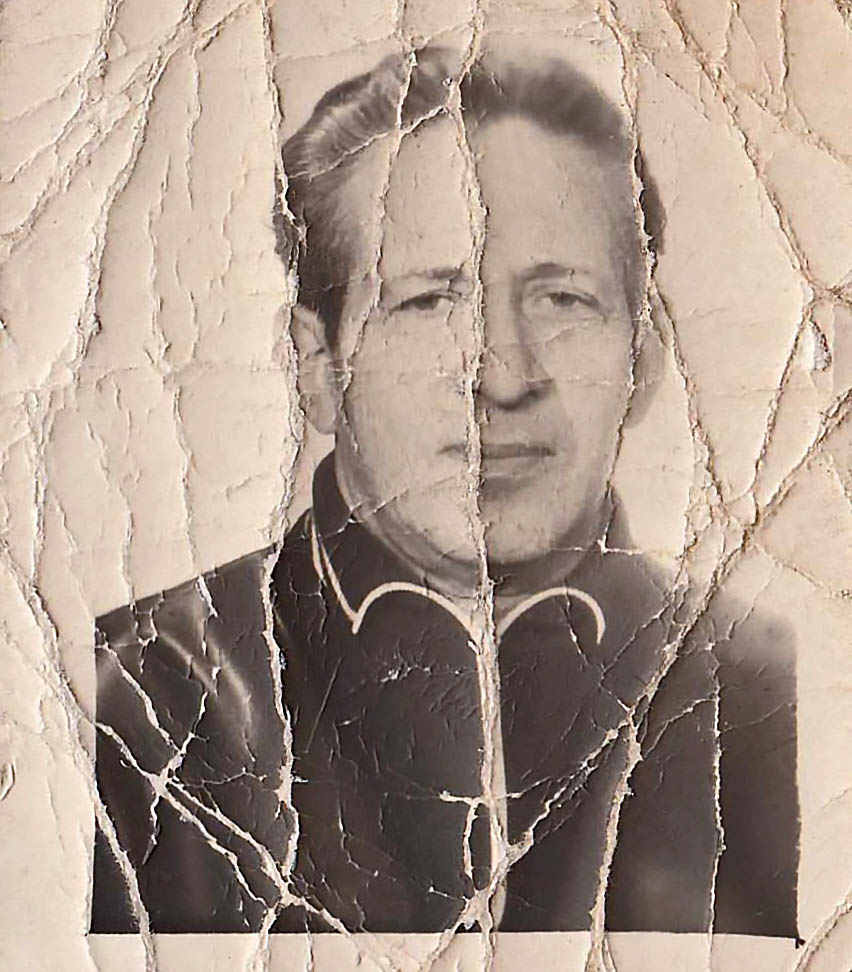

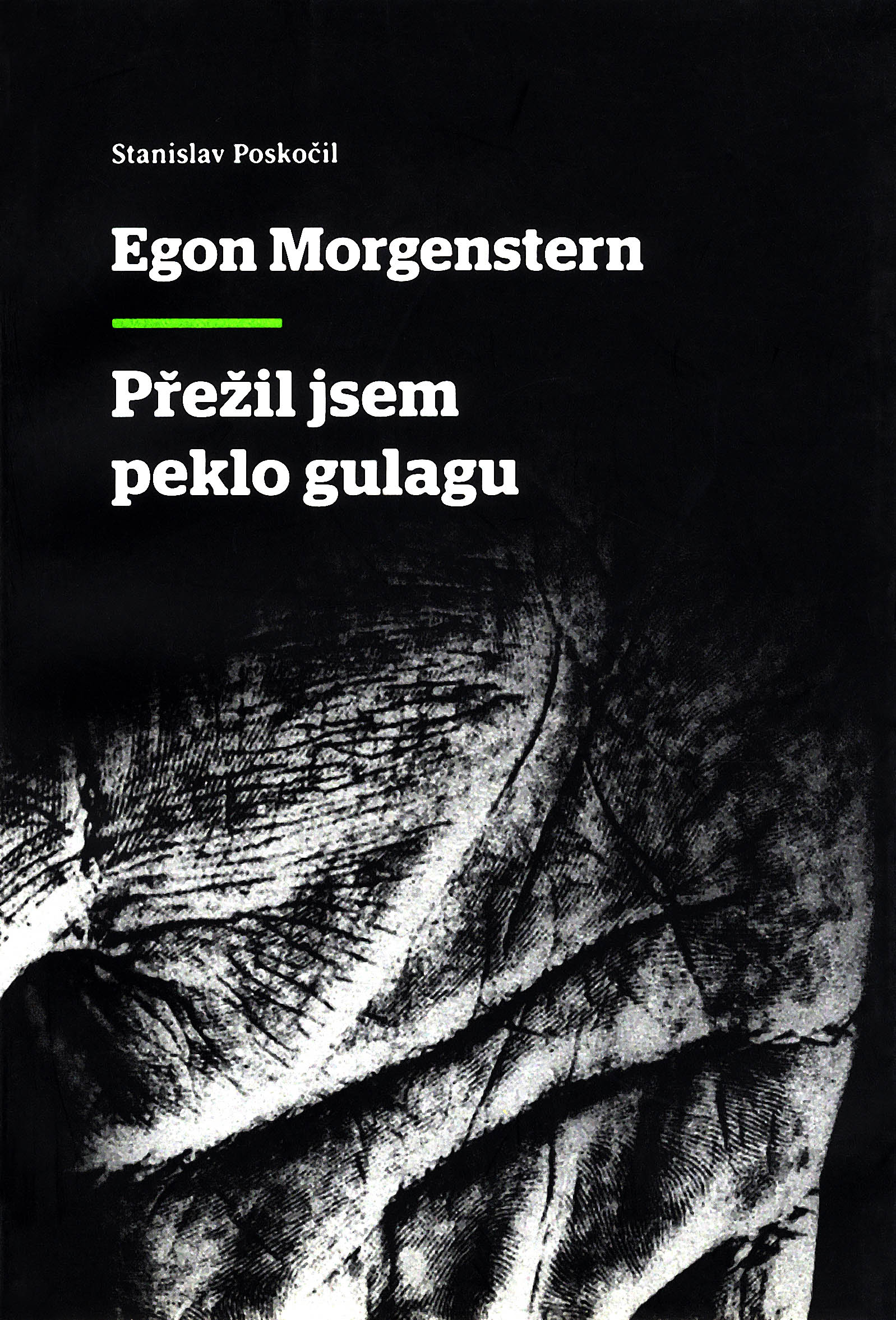

Эгон Моргенштерн / Egon Morgenstern (1914–2016)

Přežil jsem peklo Gulagu. Nakladatelství P3K, 2015 («Я выжил в аду ГУЛАГа»)

Находился в заключении в 1939–1945 годах: Вильнюс (Лукишкская тюрьма), Печорлаг, Карлаг

Эгон Моргенштерн родился 27 июля 1914 года в еврейской семье в городе Фриштат. Из-за непростой социальной ситуации он не смог окончить основную школу и с 14 лет работал официантом. В 1936 году он прошел базовую военную подготовку. В июне 1939 года Эгон Моргенштерн вместе с сестрой Фанкой и младшим братом Армином бежал в Польшу. В чехословацком консульстве в Кракове он зарегистрировался как солдат-доброволец. Однако через несколько дней польская полиция арестовала его и доставила в краковскую тюрьму, где он провел несколько недель. Полиция конфисковала его документы, но даже без них Моргенштерн намеревался отправиться в Ригу, а оттуда по морю — в Швецию. В тогда уже советском Двинске (сейчас — Даугавпилс) он был арестован. После четырех месяцев допросов и обвинений в нелегальном пребывании в СССР «тройка» в Вильнюсской Лукишской тюрьме приговорила его к трем годам заключения в исправительно-трудовых лагерях за незаконное пересечение границы и шпионаж. После нескольких недель лишений, в марте 1940 года, Эгон Моргенштерн в числе других осужденных прибыл на поезде в Котлас, откуда все продолжили путь пешком. Почти месяц спустя узники прибыли в безлюдное место, где им пришлось сначала самим построить один из лагерей Печорлага. Затем, в суровых условиях, они работали на строительстве железнодорожной линии Котлас—Воркута. На Эгона Моргенштерна, арестованного без документов и осужденного за шпионаж, советская амнистия чехословацких граждан не распространялась. В апреле 1943 года его из Печорлага перевели в другой лагерь, в Актюбинск (Казахстан), откуда он вышел на свободу в июле 1945 года. Однако ему было запрещено покидать этот район, и приходилось регулярно отмечаться в отделении милиции. В ссылке он работал водителем при сельскохозяйственном комбинате, через некоторое время перешел в геологоразведку. Оттуда он сумел сбежать, и после полного приключений путешествия прибыл в Москву. Но без разрешения советских властей он не мог покинуть страну, а потому остался в Советском Союзе. Впервые он побывал в Чехословакии в 1960 году, но разрешения на постоянное проживание не получил. В том же году он переехал в Вильнюс и до самой пенсии работал маляром. Разрешение на постоянное место жительства в Чехословакии он получил только после 1989 года. Однако из-за слабого здоровья жены переехать так и не получилось. Эгон Моргенштерн умер в Вильнюсе в 2016 году.

Эгон Моргенштерн родился 27 июля 1914 года в еврейской семье в городе Фриштат. Из-за непростой социальной ситуации он не смог окончить основную школу и с 14 лет работал официантом. В 1936 году он прошел базовую военную подготовку. В июне 1939 года Эгон Моргенштерн вместе с сестрой Фанкой и младшим братом Армином бежал в Польшу. В чехословацком консульстве в Кракове он зарегистрировался как солдат-доброволец. Однако через несколько дней польская полиция арестовала его и доставила в краковскую тюрьму, где он провел несколько недель. Полиция конфисковала его документы, но даже без них Моргенштерн намеревался отправиться в Ригу, а оттуда по морю — в Швецию. В тогда уже советском Двинске (сейчас — Даугавпилс) он был арестован. После четырех месяцев допросов и обвинений в нелегальном пребывании в СССР «тройка» в Вильнюсской Лукишской тюрьме приговорила его к трем годам заключения в исправительно-трудовых лагерях за незаконное пересечение границы и шпионаж. После нескольких недель лишений, в марте 1940 года, Эгон Моргенштерн в числе других осужденных прибыл на поезде в Котлас, откуда все продолжили путь пешком. Почти месяц спустя узники прибыли в безлюдное место, где им пришлось сначала самим построить один из лагерей Печорлага. Затем, в суровых условиях, они работали на строительстве железнодорожной линии Котлас—Воркута. На Эгона Моргенштерна, арестованного без документов и осужденного за шпионаж, советская амнистия чехословацких граждан не распространялась. В апреле 1943 года его из Печорлага перевели в другой лагерь, в Актюбинск (Казахстан), откуда он вышел на свободу в июле 1945 года. Однако ему было запрещено покидать этот район, и приходилось регулярно отмечаться в отделении милиции. В ссылке он работал водителем при сельскохозяйственном комбинате, через некоторое время перешел в геологоразведку. Оттуда он сумел сбежать, и после полного приключений путешествия прибыл в Москву. Но без разрешения советских властей он не мог покинуть страну, а потому остался в Советском Союзе. Впервые он побывал в Чехословакии в 1960 году, но разрешения на постоянное проживание не получил. В том же году он переехал в Вильнюс и до самой пенсии работал маляром. Разрешение на постоянное место жительства в Чехословакии он получил только после 1989 года. Однако из-за слабого здоровья жены переехать так и не получилось. Эгон Моргенштерн умер в Вильнюсе в 2016 году.

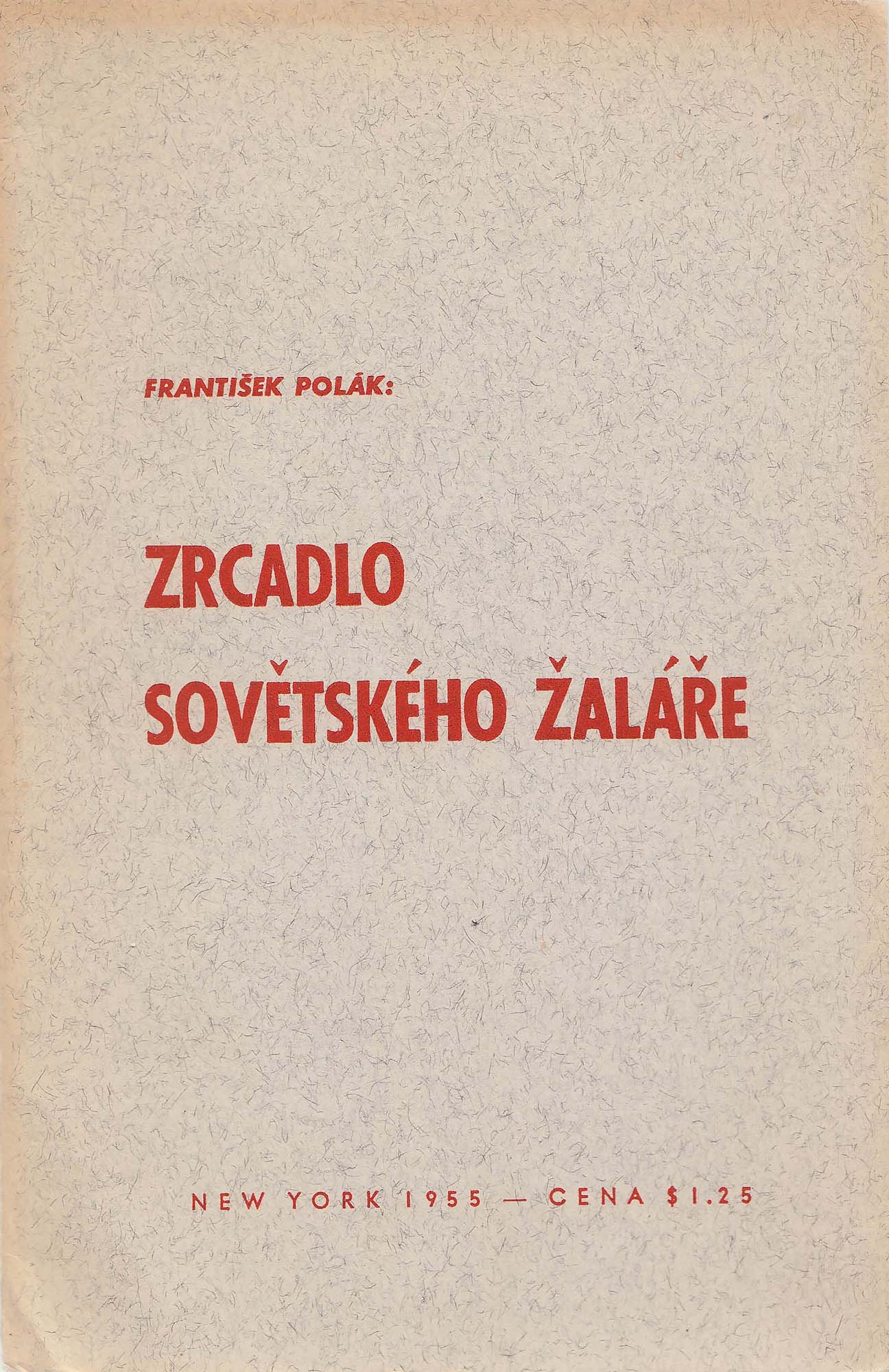

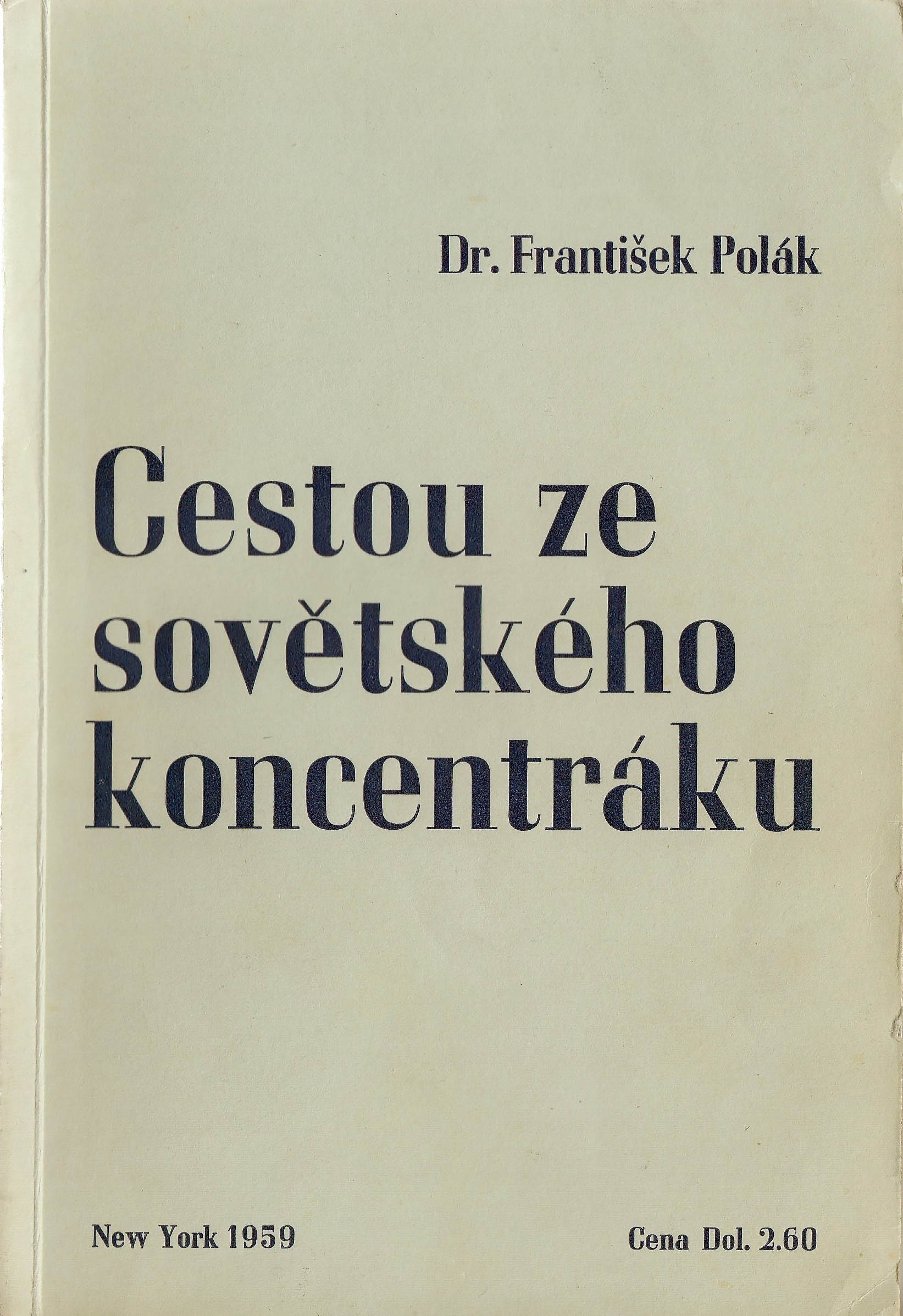

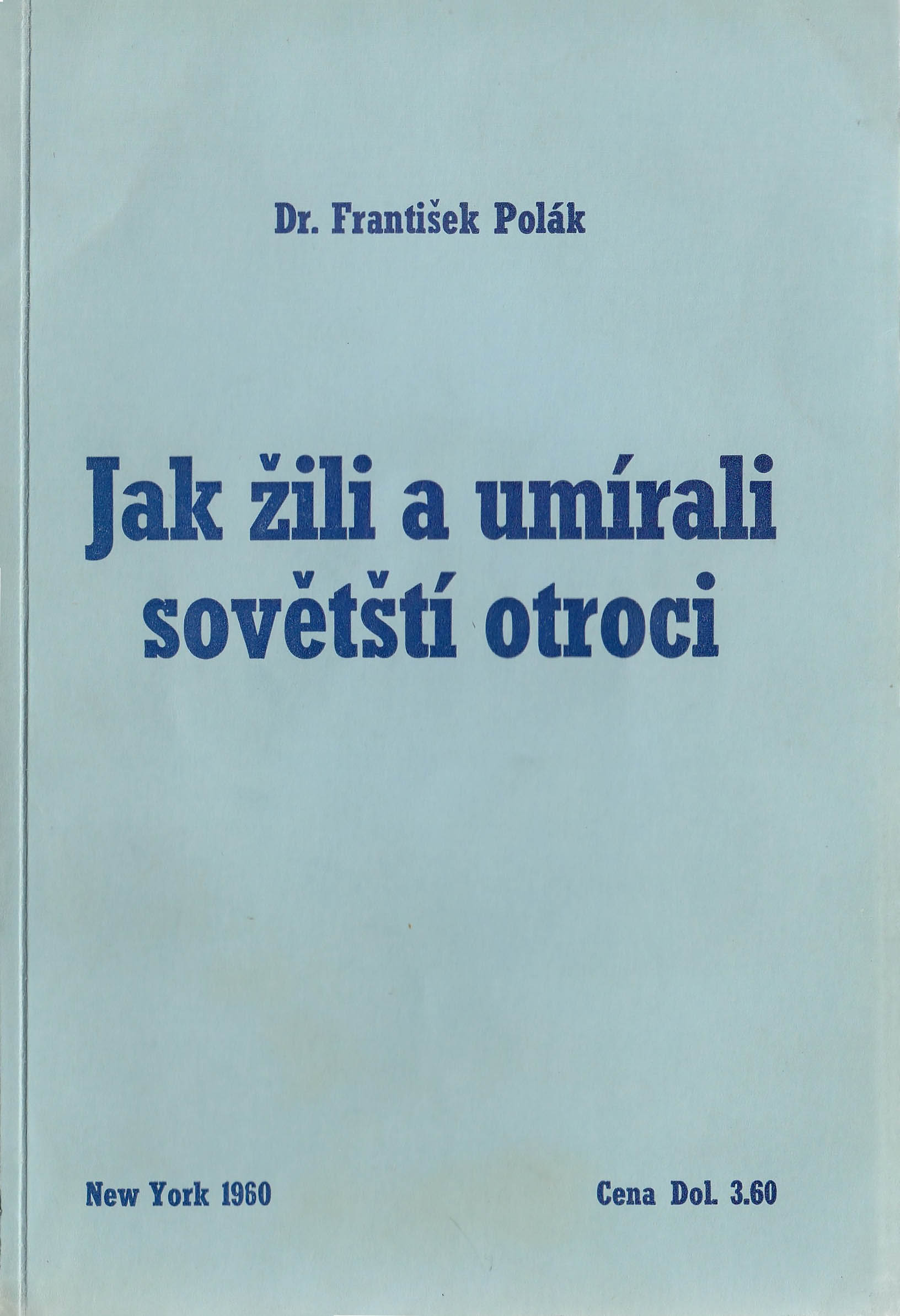

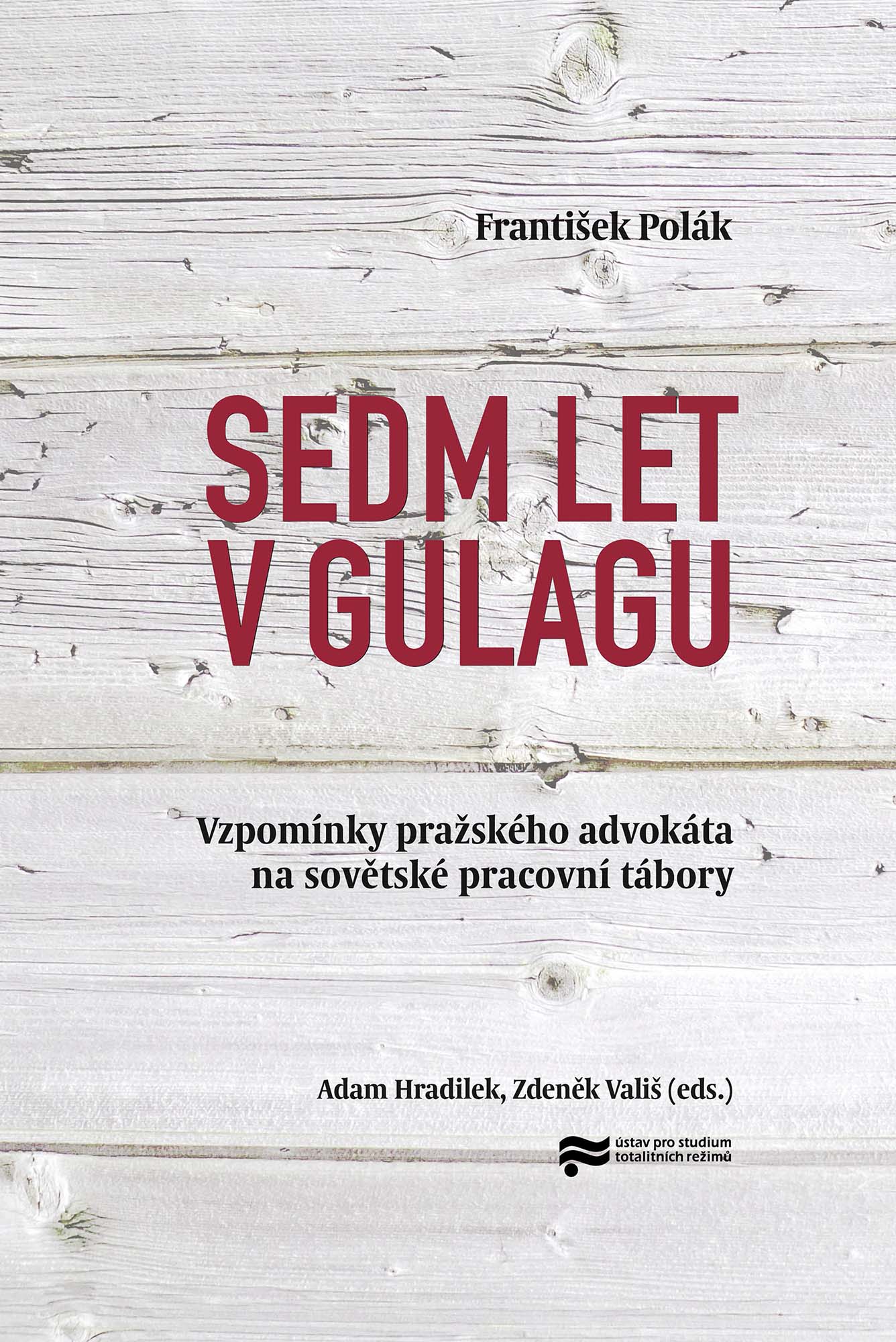

Франтишек Полак / František Polák (1889–1971)

Zrcadlo sovětského žaláře. Vlastním nákladem, New York 1955 («Зеркало советской тюрьмы»)

Cestou ze sovětského koncentráku. Vlastním nákladem, New York 1959 («По пути из советского концлагеря»)

Jak žili a umírali sovětští otroci. Vlastním nákladem, New York 1960 («Как жили и умирали советские рабы»)

Sedm let v Gulagu – sebrané memoáry F. Poláka. Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 («Семь лет в ГУЛАГе: собранные мемуары Ф. Полака»)

Находился в заключении в 1939–1947 годах: Москва («Лефортово», Бутырская тюрьма), Норильлаг, Унжлаг

Франтишек Полак родился 27 декабря в деревне Гостомице у Пршибрама. Он изучал юриспруденцию в пражском Карловом университете, но началась Первая мировая война, Полак отправился на фронт и попал в русский плен. В России он вступил в чехословацкий армейский корпус, и на родину вернулся с первым транспортом легионеров. По возвращении, в июне 1920 года, завершил учебу, получил степень доктора права и стал заниматься защитой рабочих и коммунистических активистов. Он издал множество специальных публикаций на данную тему, а также пропагандистскую брошюру о прекрасных условиях содержания заключенных в советских тюрьмах. В августе 1939 года Полак бежал от преследования нацистов в Польшу. В Кракове он вступил в формирующееся чехословацкое воинское подразделение, которое вскоре попало в советский плен. На основании доноса чехословацких коммунистов, обвинивших Полака в троцкизме, 3 ноября 1939 года он был вместе с восемью другими солдатами арестован сотрудникам НКВД и перевезен в Москву, в Лубянскую тюрьму. В Москве же, но уже в Бутырской тюрьме, 16 июня 1940 года Франтишек Полак был приговорен за контрреволюционную деятельность к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Затем Полака отправили в Норильлаг, где следующие полтора года он работал в шахтах, на строительстве дорог и уборке снега. 17 января 1942 года на основании амнистии он был освобожден и отправлен в Бузулук, в Чехословацкий армейский корпус. Из-за отказа поддержать организацию занятий по политподготовке чехословацких солдат, Полак снова попал в немилость чехословацких коммунистов и советских органов госбезопасности. В конце 1942 года, при содействии Людвика Свободы, его вместе с тремя другими выходцами из Чехословакии арестовали сотрудники НКВД. В Москве его за антисоветскую деятельность приговорили к пяти годам принудительных работ в лагерях Унжлага. Полак дождался освобождения лишь 5 декабря 1947 года. В Чехословакию он вернулся физически и психически истощенным 7 марта 1948 года, сразу после коммунистического переворота. Поэтому уже в начале сентября 1948 года Франтишек Полак снова эмигрировал. Сначала он обосновался в Германии, где в 1949 году с помощью известного чешского публициста Павла Тигрида начал свидетельствовать перед западной общественностью о советских лагерях. Годом позже он выступил в качестве свидетеля в суде в защиту писателя Давида Руссе, которого коммунистический журнал Les Lettres françaises обвинял в клевете. В апреле 1951 года Полак переехал в США, откуда неутомимо предостерегал мир о репрессивном характере советского строя и существовании лагерей ГУЛАГа. Он не только давал интервью различным изданиям и участвовал в публичных дискуссиях, но и выступил перед ООН. До самой пенсии он работал уборщиком и ночным сторожем, что не помешало ему в конце 1950-х годов издать за свой счет собственные воспоминания. Франтишек Полак умер 1 апреля 1970 года в городе Коксэки, штат Нью-Йорк. Собрание его произведений издал в 2015 году Институт по изучению тоталитарных режимов.

Франтишек Полак родился 27 декабря в деревне Гостомице у Пршибрама. Он изучал юриспруденцию в пражском Карловом университете, но началась Первая мировая война, Полак отправился на фронт и попал в русский плен. В России он вступил в чехословацкий армейский корпус, и на родину вернулся с первым транспортом легионеров. По возвращении, в июне 1920 года, завершил учебу, получил степень доктора права и стал заниматься защитой рабочих и коммунистических активистов. Он издал множество специальных публикаций на данную тему, а также пропагандистскую брошюру о прекрасных условиях содержания заключенных в советских тюрьмах. В августе 1939 года Полак бежал от преследования нацистов в Польшу. В Кракове он вступил в формирующееся чехословацкое воинское подразделение, которое вскоре попало в советский плен. На основании доноса чехословацких коммунистов, обвинивших Полака в троцкизме, 3 ноября 1939 года он был вместе с восемью другими солдатами арестован сотрудникам НКВД и перевезен в Москву, в Лубянскую тюрьму. В Москве же, но уже в Бутырской тюрьме, 16 июня 1940 года Франтишек Полак был приговорен за контрреволюционную деятельность к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Затем Полака отправили в Норильлаг, где следующие полтора года он работал в шахтах, на строительстве дорог и уборке снега. 17 января 1942 года на основании амнистии он был освобожден и отправлен в Бузулук, в Чехословацкий армейский корпус. Из-за отказа поддержать организацию занятий по политподготовке чехословацких солдат, Полак снова попал в немилость чехословацких коммунистов и советских органов госбезопасности. В конце 1942 года, при содействии Людвика Свободы, его вместе с тремя другими выходцами из Чехословакии арестовали сотрудники НКВД. В Москве его за антисоветскую деятельность приговорили к пяти годам принудительных работ в лагерях Унжлага. Полак дождался освобождения лишь 5 декабря 1947 года. В Чехословакию он вернулся физически и психически истощенным 7 марта 1948 года, сразу после коммунистического переворота. Поэтому уже в начале сентября 1948 года Франтишек Полак снова эмигрировал. Сначала он обосновался в Германии, где в 1949 году с помощью известного чешского публициста Павла Тигрида начал свидетельствовать перед западной общественностью о советских лагерях. Годом позже он выступил в качестве свидетеля в суде в защиту писателя Давида Руссе, которого коммунистический журнал Les Lettres françaises обвинял в клевете. В апреле 1951 года Полак переехал в США, откуда неутомимо предостерегал мир о репрессивном характере советского строя и существовании лагерей ГУЛАГа. Он не только давал интервью различным изданиям и участвовал в публичных дискуссиях, но и выступил перед ООН. До самой пенсии он работал уборщиком и ночным сторожем, что не помешало ему в конце 1950-х годов издать за свой счет собственные воспоминания. Франтишек Полак умер 1 апреля 1970 года в городе Коксэки, штат Нью-Йорк. Собрание его произведений издал в 2015 году Институт по изучению тоталитарных режимов.

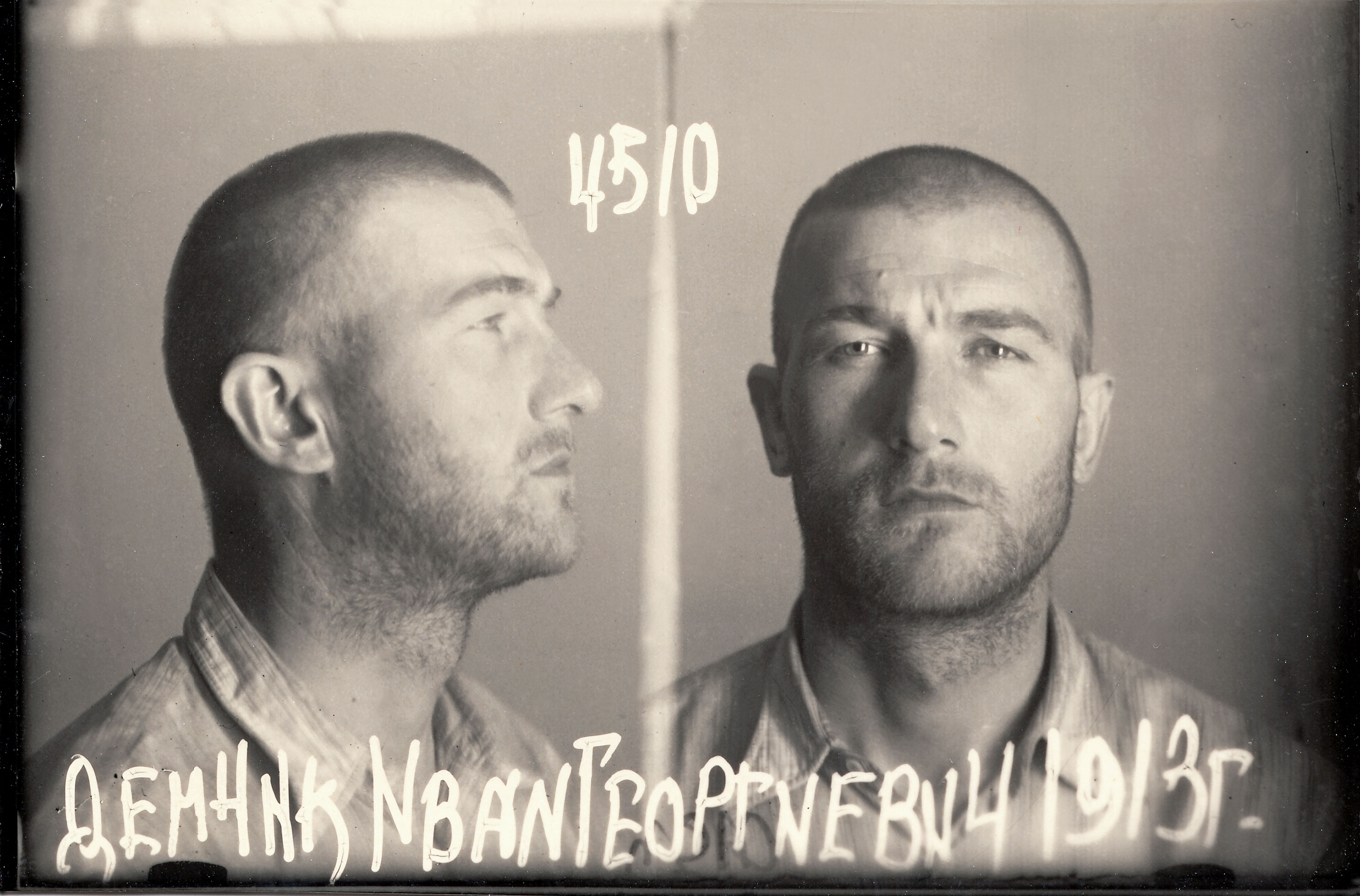

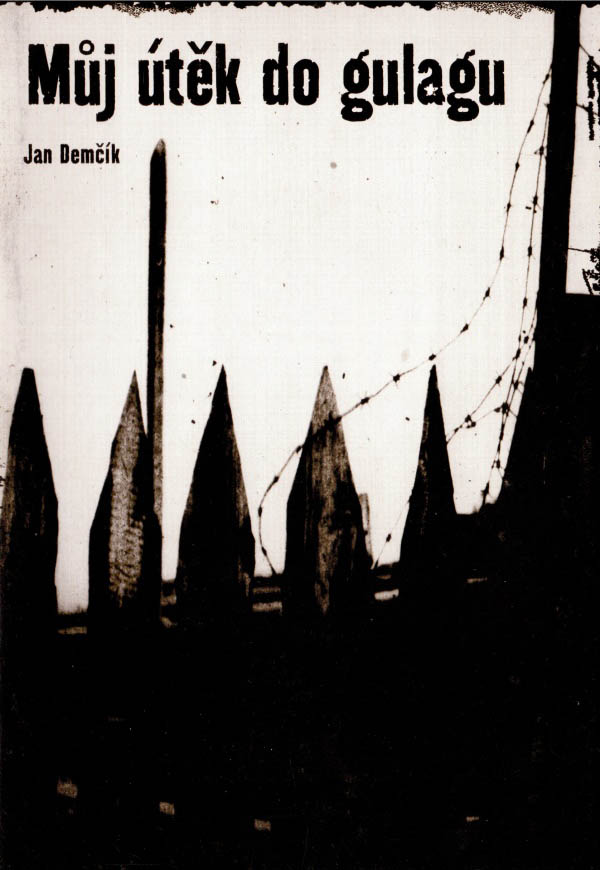

Ян Демчик / Jan Demčík (1913–2005)

Můj útěk do gulagu. («Мой побег в ГУЛАГ»). Česká expedice, 1995. Воспоминания в литературной обработке Карела Рихтера

Находился в заключении в 1940–1942 годах: Станислав, Полтава, Харьков, Воркутлаг, Оренбург

Ян Демчик родился 15 февраля 1913 года в селе Волоское на Подкарпатской Руси. После деревенской школы окончил Коммерческую школу в Мукачеве. 13 августа 1940 года Демчик вместе с друзьями В. Романом (1920 г.р.) и А. Баганичем (1914 г.р.) бежал от венгерской репрессивной политики в Советский Союз. Однако вместо убежища после пересечения границы их ждали арест и допросы. 7 апреля 1941 года в Харькове за незаконный переход границы Ян Демчик был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Из Харькова его отправили в один из лагерей Воркутлага, на строительство железной дороги Котлас—Воркута. Из-за общего истощения организма и недостатка витаминов он вскоре тяжело заболел и провел несколько недель в лагерной больнице, где по причине нехватки лекарств пациентов лечили пророщенным горохом. После амнистии 1942 года, касавшейся чехословацких заключенных ГУЛАГа, Ян Демчик был перевезен в Джамбул на лечение, а после этого — отправлен в Бузулук для службы в Чехословацком корпусе. Однако по дороге его снова арестовали сотрудники НКВД, и отпустили лишь после ряда продолжительных допросов. Приятель Демчика А. Баганич, который вместе с ним бежал в СССР, умер в Воркуте 10 декабря 1942 года. Третий приятель, В. Роман, был через четыре дня освобожден и отправлен в чехословацкий корпус в Бузулук. Ян Демчик приступил к армейской службе 12 июня 1943 года. В качестве командира танкового подразделения он принял участие в Карпатско-Дуклинской операции, а впоследствии — боев за Остраву. По окончании войны остался в армии. В августе 1968 года в качестве протеста против советской оккупации ушел в отставку. Ян Демчик написал мемуары о пребывании в Советском Союзе, но опубликовать их смог только после падения коммунистического режима. Умер Ян Демчик в 2005 году.

Ян Демчик родился 15 февраля 1913 года в селе Волоское на Подкарпатской Руси. После деревенской школы окончил Коммерческую школу в Мукачеве. 13 августа 1940 года Демчик вместе с друзьями В. Романом (1920 г.р.) и А. Баганичем (1914 г.р.) бежал от венгерской репрессивной политики в Советский Союз. Однако вместо убежища после пересечения границы их ждали арест и допросы. 7 апреля 1941 года в Харькове за незаконный переход границы Ян Демчик был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Из Харькова его отправили в один из лагерей Воркутлага, на строительство железной дороги Котлас—Воркута. Из-за общего истощения организма и недостатка витаминов он вскоре тяжело заболел и провел несколько недель в лагерной больнице, где по причине нехватки лекарств пациентов лечили пророщенным горохом. После амнистии 1942 года, касавшейся чехословацких заключенных ГУЛАГа, Ян Демчик был перевезен в Джамбул на лечение, а после этого — отправлен в Бузулук для службы в Чехословацком корпусе. Однако по дороге его снова арестовали сотрудники НКВД, и отпустили лишь после ряда продолжительных допросов. Приятель Демчика А. Баганич, который вместе с ним бежал в СССР, умер в Воркуте 10 декабря 1942 года. Третий приятель, В. Роман, был через четыре дня освобожден и отправлен в чехословацкий корпус в Бузулук. Ян Демчик приступил к армейской службе 12 июня 1943 года. В качестве командира танкового подразделения он принял участие в Карпатско-Дуклинской операции, а впоследствии — боев за Остраву. По окончании войны остался в армии. В августе 1968 года в качестве протеста против советской оккупации ушел в отставку. Ян Демчик написал мемуары о пребывании в Советском Союзе, но опубликовать их смог только после падения коммунистического режима. Умер Ян Демчик в 2005 году.

Карел Голиат / Karel Goliath (1901–1985)

Zápisky ze stalinských koncentráků. Exilové nakladatelství Index, Köln 1986 («Записки из сталинских концлагерей»)

Находился в заключении в 1939–1955 годах: Москва (Лубянская, Бутырская тюрьмы), Ухтижемлаг, Севжелдорлаг, Карлаг, Тагиллаг

Карел Голиат родился 10 сентября 1901 года в Йичине в политически активной семье. В 15 лет вступил в Чехословацкую социал-демократическую партию рабочих, и не только принимал активное участие в создании Коммунистической партии Чехословакии в 1921 году, но и стал одним из ее основателей. Голиат изучал историю и философию в Берлине и юриспруденцию в Праге, и стал адвокатом. В 1927 году он вышел из коммунистической партии в знак протеста против ее большевизации. В день вторжения немецкой армии в Чехословакию в его квартире в Остраве был проведен обыск. Голиат сумел скрыться, и в конце июня 1939 года бежал в Краков. Там, в районе Броновице, в начале августа 1939 года он вступил во вновь созданное чехословацкое армейское подразделение. Его родители и брат, оставшиеся на оккупированной родине, погибли в нацистских концлагерях. Армейский корпус, сформированный из чехословацких беженцев, т.н. Чешский и словацкий легион, после раздела Польши между нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года был интернирован в Каменце-Подольском. 3 ноября 1939 года сотрудники НКВД на основании доноса и проверок арестовали Голиата вместе с другими двадцатью солдатами. Голиат был транспортирован в Лубянскую тюрьму в Москве, где в конце июля 1940 года его за антисоветские взгляды приговорили к принудительным работам в лагерях ГУЛАГа (срок неизвестен). После нескольких дней в Бутырской тюрьме, 5 августа 1940 года, он был этапирован на север в Ухтижемлаг. Там Голиат тяжело заболел, и потому был переведен в близлежащий лагерь Килтово (часть Севжелдорлага). В январе 1942 года его на основании амнистии освободили для прохождения службы во вновь созданном Чехословацком корпусе в Бузулуке, в ряды которого он вступил 12 февраля 1942 года. Но уже в декабре 1942-го Голиат был снова арестован, доставлен в Москву и снова осужден за «антисоветскую деятельность и троцкизм» еще на пять лет ИТЛ. В 1949 году его осудили в третий раз, теперь на десять лет. Наказание Голиат отбывал в Карлаге и Тагиллаге. Всего он провел в советских исправительно-трудовых лагерях 17 лет, дождавшись освобождения в 1955 году. По возвращении в Чехословакию в ноябре 1955 года он открыто критиковал политическую ситуацию и добивался финансовой компенсации за годы, проведенные в советских лагерях. Благодаря своему неукротимому стремлению добиться справедливости, Голиат вступил в конфликт с тоталитарным режимом. Он снова стал жертвой репрессий: на несколько месяцев его противозаконно поместили в психиатрическую больницу, а затем ему отказали в пенсии по возрасту. Карел Голиат умер в 1985 году в Остраве. Его мемуары, в полном объеме, но неупорядоченные, хранятся среди других его документов в Архиве Национального музея в Праге.

Карел Голиат родился 10 сентября 1901 года в Йичине в политически активной семье. В 15 лет вступил в Чехословацкую социал-демократическую партию рабочих, и не только принимал активное участие в создании Коммунистической партии Чехословакии в 1921 году, но и стал одним из ее основателей. Голиат изучал историю и философию в Берлине и юриспруденцию в Праге, и стал адвокатом. В 1927 году он вышел из коммунистической партии в знак протеста против ее большевизации. В день вторжения немецкой армии в Чехословакию в его квартире в Остраве был проведен обыск. Голиат сумел скрыться, и в конце июня 1939 года бежал в Краков. Там, в районе Броновице, в начале августа 1939 года он вступил во вновь созданное чехословацкое армейское подразделение. Его родители и брат, оставшиеся на оккупированной родине, погибли в нацистских концлагерях. Армейский корпус, сформированный из чехословацких беженцев, т.н. Чешский и словацкий легион, после раздела Польши между нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года был интернирован в Каменце-Подольском. 3 ноября 1939 года сотрудники НКВД на основании доноса и проверок арестовали Голиата вместе с другими двадцатью солдатами. Голиат был транспортирован в Лубянскую тюрьму в Москве, где в конце июля 1940 года его за антисоветские взгляды приговорили к принудительным работам в лагерях ГУЛАГа (срок неизвестен). После нескольких дней в Бутырской тюрьме, 5 августа 1940 года, он был этапирован на север в Ухтижемлаг. Там Голиат тяжело заболел, и потому был переведен в близлежащий лагерь Килтово (часть Севжелдорлага). В январе 1942 года его на основании амнистии освободили для прохождения службы во вновь созданном Чехословацком корпусе в Бузулуке, в ряды которого он вступил 12 февраля 1942 года. Но уже в декабре 1942-го Голиат был снова арестован, доставлен в Москву и снова осужден за «антисоветскую деятельность и троцкизм» еще на пять лет ИТЛ. В 1949 году его осудили в третий раз, теперь на десять лет. Наказание Голиат отбывал в Карлаге и Тагиллаге. Всего он провел в советских исправительно-трудовых лагерях 17 лет, дождавшись освобождения в 1955 году. По возвращении в Чехословакию в ноябре 1955 года он открыто критиковал политическую ситуацию и добивался финансовой компенсации за годы, проведенные в советских лагерях. Благодаря своему неукротимому стремлению добиться справедливости, Голиат вступил в конфликт с тоталитарным режимом. Он снова стал жертвой репрессий: на несколько месяцев его противозаконно поместили в психиатрическую больницу, а затем ему отказали в пенсии по возрасту. Карел Голиат умер в 1985 году в Остраве. Его мемуары, в полном объеме, но неупорядоченные, хранятся среди других его документов в Архиве Национального музея в Праге.

Йозеф Кличка / Josef Klička (1889–1957)

Žil jsem v SSSR. Orbis, 1942 («Я жил в СССР»)

Neznámé sověty. Orbis, 1944 («Неизвестная советская страна»)

Находился в заключении в 1937–1940 годах: Новосибирск, Москва (Бутырская тюрьма), Верхнеуральск, Соловецкий лагерь особого назначения

Йозеф Кличка родился 16 марта 1889 года в деревне Грабешин у городка Часлава в крестьянской семье. После основной школы и низшей гимназии в городе Градец Кралове окончил техническую школу горной промышленности в Оставе, а затем работал в семейном хозяйстве. Во время Первой мировой войны в июне 1916 года попал в русский плен и в качестве военнопленного участвовал в строительстве железной дороги из Екатеринбурга в Тобольск. Весной 1918 года женился на учительнице Антонине Николаевой, а осенью того же года вступил в Омске в чехословацкий легион. Однако вместо того чтобы вернуться на родину, Кличка решил остаться в Советском Союзе, и в январе 1920 года покинул легион. Впоследствии Йозеф Кличка сменил целый ряд профессий и объездил СССР вдоль и поперек. В середине 1930-х годов он попал в Кузнецкий угольный бассейн в район Прокопьевска, где занимал должность начальника шахты. В период Большого террора, 23 февраля 1937 года, Кличка был арестован. Ожидать приговора ему пришлось полтора года: суд состоялся в Новосибирске 26 октября 1938 года. По сфальсифицированному обвинению за шпионаж, порчу государственного имущества и агитацию против советской власти Йозефа Кличку приговорили к 20 годам лишения свободы. Одновременно из Советского Союза была выслана его жена и дети; они уехали в Чехословакию. Кличка прошел через несколько лагерей ГУЛАГа, был на Соловецких островах. В 1940 году его транспортировали в Москву для пересмотра дела Верховным военным судом СССР. В те годы это событие было исключительным, точно так же, как исключительным стало последовавшее помилование и высылка из Советского Союза. По стечению обстоятельств, Йозеф Кличка попал в список, составленный в рамках обмена политзаключенными между нацистской Германией и Советским Союзом. В феврале 1941 года в Протекторате Богемия и Моравия он встретился со своей семьей. Сначала им пришлось очень трудно, однако после нападения Германии на Советский Союз Кличка стал востребованным автором, и в местной печати вышла серия статей с антисоветской тематикой. В 1942 году государственное издательство «Орбис» выпустила его брошюру «Я жил в СССР», где автор описывал большевистский режим как царство террора, где правительство при помощи репрессивных механизмов разлагает политическую, хозяйственную и культурную жизнь народа, переживающего деградацию человеческих отношений и уровня жизни. Несмотря на то, что текст самого знаменитого антисоветского памфлета Клички основан, по большей части, на личных впечатлениях, и в основном очень верно описывает реалии советской жизни, проблематичным остается факт, что автор при его написании активно пользовался пропагандистскими материалами, которые ему предоставляли немцы.

В 1944 году издательство «Орбис» опубликовало еще одну книжку Клички с аналогичной тематикой — «Неизвестная советская страна». Начиная с июня 1942 года, Йозеф Кличка работал в отделе по связям с общественностью Национального объединения профсоюзов, в июне 1943 года стал его главным редактором, а впоследствии — главным секретарем по печати и пропаганде. В январе 1944 года он вступил в Чешскую лигу по борьбе с большевизмом. По окончании войны в мае 1945 года он был арестован, и 23 января 1947 года Специальный народный суд в Праге за преступления против государства, согласно § 3/1 декрета Президента республики, приговорил его к 15 годам лишения свободы. Освобождения Кличка дождался в конце февраля 1954 года на основании амнистии Президента Республики. По возвращении из тюрьмы он работал складским рабочим, позже был вахтером на предприятии «Торговые дома». Умер Йозеф Кличка в сентябре 1957 года.

Йозеф Кличка родился 16 марта 1889 года в деревне Грабешин у городка Часлава в крестьянской семье. После основной школы и низшей гимназии в городе Градец Кралове окончил техническую школу горной промышленности в Оставе, а затем работал в семейном хозяйстве. Во время Первой мировой войны в июне 1916 года попал в русский плен и в качестве военнопленного участвовал в строительстве железной дороги из Екатеринбурга в Тобольск. Весной 1918 года женился на учительнице Антонине Николаевой, а осенью того же года вступил в Омске в чехословацкий легион. Однако вместо того чтобы вернуться на родину, Кличка решил остаться в Советском Союзе, и в январе 1920 года покинул легион. Впоследствии Йозеф Кличка сменил целый ряд профессий и объездил СССР вдоль и поперек. В середине 1930-х годов он попал в Кузнецкий угольный бассейн в район Прокопьевска, где занимал должность начальника шахты. В период Большого террора, 23 февраля 1937 года, Кличка был арестован. Ожидать приговора ему пришлось полтора года: суд состоялся в Новосибирске 26 октября 1938 года. По сфальсифицированному обвинению за шпионаж, порчу государственного имущества и агитацию против советской власти Йозефа Кличку приговорили к 20 годам лишения свободы. Одновременно из Советского Союза была выслана его жена и дети; они уехали в Чехословакию. Кличка прошел через несколько лагерей ГУЛАГа, был на Соловецких островах. В 1940 году его транспортировали в Москву для пересмотра дела Верховным военным судом СССР. В те годы это событие было исключительным, точно так же, как исключительным стало последовавшее помилование и высылка из Советского Союза. По стечению обстоятельств, Йозеф Кличка попал в список, составленный в рамках обмена политзаключенными между нацистской Германией и Советским Союзом. В феврале 1941 года в Протекторате Богемия и Моравия он встретился со своей семьей. Сначала им пришлось очень трудно, однако после нападения Германии на Советский Союз Кличка стал востребованным автором, и в местной печати вышла серия статей с антисоветской тематикой. В 1942 году государственное издательство «Орбис» выпустила его брошюру «Я жил в СССР», где автор описывал большевистский режим как царство террора, где правительство при помощи репрессивных механизмов разлагает политическую, хозяйственную и культурную жизнь народа, переживающего деградацию человеческих отношений и уровня жизни. Несмотря на то, что текст самого знаменитого антисоветского памфлета Клички основан, по большей части, на личных впечатлениях, и в основном очень верно описывает реалии советской жизни, проблематичным остается факт, что автор при его написании активно пользовался пропагандистскими материалами, которые ему предоставляли немцы.

В 1944 году издательство «Орбис» опубликовало еще одну книжку Клички с аналогичной тематикой — «Неизвестная советская страна». Начиная с июня 1942 года, Йозеф Кличка работал в отделе по связям с общественностью Национального объединения профсоюзов, в июне 1943 года стал его главным редактором, а впоследствии — главным секретарем по печати и пропаганде. В январе 1944 года он вступил в Чешскую лигу по борьбе с большевизмом. По окончании войны в мае 1945 года он был арестован, и 23 января 1947 года Специальный народный суд в Праге за преступления против государства, согласно § 3/1 декрета Президента республики, приговорил его к 15 годам лишения свободы. Освобождения Кличка дождался в конце февраля 1954 года на основании амнистии Президента Республики. По возвращении из тюрьмы он работал складским рабочим, позже был вахтером на предприятии «Торговые дома». Умер Йозеф Кличка в сентябре 1957 года.

Владимир Левора / Vladimír Levora (1920–1999)

Ze stalinských gulagů do Československého vojska. Nakladatelství Hříbal, 1993 («Из сталинских лагерей в Чехословацкое войско»)

Zas tak velká sranda to nebyla. Galerie Klatovy / Klenová, 2020 («Не так уж весело там было»)

Ze stalinských gulagů do Československého vojska. GALERIE KLATOVY Galerie Klatovy / Klenová, Ústav pro studium totalitních režimů, 2020

Находился в заключении в 1939–1942 годах: Ворохта, Надворная, Станиславов, Полтава, Воркутлаг (лагерь № 2)

Владимир Левора родился 14 июля 1920 года в селе Кржижовице у города Клатовы. После основной школы окончил гимназию, с осени 1939 года собирался учиться на педагогическом факультете. В те годы он уже состоял в студенческой группе сопротивления в Пльзени, которая портила запасы на складах немецкой армии. После доноса Владимир Левора вместе с еще одним членом группы, Владимиром Птачником, бежали от Гестапо в Польшу, где в британском консульстве в Катовицах получили въездные визы в Англию. Их судно должно было отправиться 6 сентября из Гдыни, но 1 сентября гитлеровская Германия напала на Польшу и положение обоих беженцев радикально изменилось. Спасаясь от наступления немецкой армии, они направились на восток страны и невольно оказались в Советском Союзе, который 17 сентября 1939 года начал оккупацию восточной части Польши. Левора с Птачником и еще одним беженцем, Ярославом Бергером, попытались уйти в Румынию, где намеревались вступить в чехословацкое воинское подразделение. Однако на границе советские солдаты их задержали и доставили в Ворохту. Через тюрьму в Надворной их, уже без Птачника, переправили в Станиславов и, в конце концов, в Полтаву. И хотя границу Владимир Левора формально незаконно не пересекал и в Советском Союзе оказался недобровольно, в Полтаве его приговорили за незаконное пересечение границы к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Осенью 1940 года его этапировали в лагпункт № 2 Воркутлага на северо-востоке России. Заключенные занимались там добычей древесины и угля, и строили железную дорогу. От тяжелой работы в ледяной тундре Левору спас его художественный талант: он стал лагерным художником. В ноябре 1942 года он был освобожден из лагеря и призван в формирующийся Чехословацкий корпус в Бузулуке. В составе пулеметной роты он воевал у Соколова, где был тяжело ранен. После выздоровления он участвовал в других боевых операциях в ходе освобождения Чехословакии, за что в 1944 году получил награду. В 1946 году Владимир Левора уволился из армии и стал штатным сотрудником архитектурной мастерской «Аста Пльзень». Год спустя он вступил в коммунистическую партию Чехословакии, но быстро из нее вышел. Именно тогда он начал писать воспоминания о своем пребывании в Советском Союзе. После того, как в феврале 1948 года власть в Чехословакии перешла в руки компартии, он прервал работу над мемуарами, и завершил ее только в 1956 году. После доноса у него дома был проведен обыск, при котором сотрудники госбезопасности конфисковали рукопись. Владимира Левору обвинили в распространении клеветы и 24 сентября 1958 года за «подстрекательство против республики» и «клевету на союзническое государство» приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Наказание он отбывал в тюрьмах Боры и Валдице. В 1951 году он окончил педагогический факультет в Пльзени по специальности учитель рисования и стал свободным художником. В 1960-х годах основал художественную галерею в городе Клатовы и стал ее директором. В начале 1990-х он, наконец, опубликовал свои воспоминания о Советском Союзе. Владимир Левора скончался 27 мая 1999 года в городе Клатовы.

Владимир Левора родился 14 июля 1920 года в селе Кржижовице у города Клатовы. После основной школы окончил гимназию, с осени 1939 года собирался учиться на педагогическом факультете. В те годы он уже состоял в студенческой группе сопротивления в Пльзени, которая портила запасы на складах немецкой армии. После доноса Владимир Левора вместе с еще одним членом группы, Владимиром Птачником, бежали от Гестапо в Польшу, где в британском консульстве в Катовицах получили въездные визы в Англию. Их судно должно было отправиться 6 сентября из Гдыни, но 1 сентября гитлеровская Германия напала на Польшу и положение обоих беженцев радикально изменилось. Спасаясь от наступления немецкой армии, они направились на восток страны и невольно оказались в Советском Союзе, который 17 сентября 1939 года начал оккупацию восточной части Польши. Левора с Птачником и еще одним беженцем, Ярославом Бергером, попытались уйти в Румынию, где намеревались вступить в чехословацкое воинское подразделение. Однако на границе советские солдаты их задержали и доставили в Ворохту. Через тюрьму в Надворной их, уже без Птачника, переправили в Станиславов и, в конце концов, в Полтаву. И хотя границу Владимир Левора формально незаконно не пересекал и в Советском Союзе оказался недобровольно, в Полтаве его приговорили за незаконное пересечение границы к трем годам исправительно-трудовых лагерей. Осенью 1940 года его этапировали в лагпункт № 2 Воркутлага на северо-востоке России. Заключенные занимались там добычей древесины и угля, и строили железную дорогу. От тяжелой работы в ледяной тундре Левору спас его художественный талант: он стал лагерным художником. В ноябре 1942 года он был освобожден из лагеря и призван в формирующийся Чехословацкий корпус в Бузулуке. В составе пулеметной роты он воевал у Соколова, где был тяжело ранен. После выздоровления он участвовал в других боевых операциях в ходе освобождения Чехословакии, за что в 1944 году получил награду. В 1946 году Владимир Левора уволился из армии и стал штатным сотрудником архитектурной мастерской «Аста Пльзень». Год спустя он вступил в коммунистическую партию Чехословакии, но быстро из нее вышел. Именно тогда он начал писать воспоминания о своем пребывании в Советском Союзе. После того, как в феврале 1948 года власть в Чехословакии перешла в руки компартии, он прервал работу над мемуарами, и завершил ее только в 1956 году. После доноса у него дома был проведен обыск, при котором сотрудники госбезопасности конфисковали рукопись. Владимира Левору обвинили в распространении клеветы и 24 сентября 1958 года за «подстрекательство против республики» и «клевету на союзническое государство» приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Наказание он отбывал в тюрьмах Боры и Валдице. В 1951 году он окончил педагогический факультет в Пльзени по специальности учитель рисования и стал свободным художником. В 1960-х годах основал художественную галерею в городе Клатовы и стал ее директором. В начале 1990-х он, наконец, опубликовал свои воспоминания о Советском Союзе. Владимир Левора скончался 27 мая 1999 года в городе Клатовы.

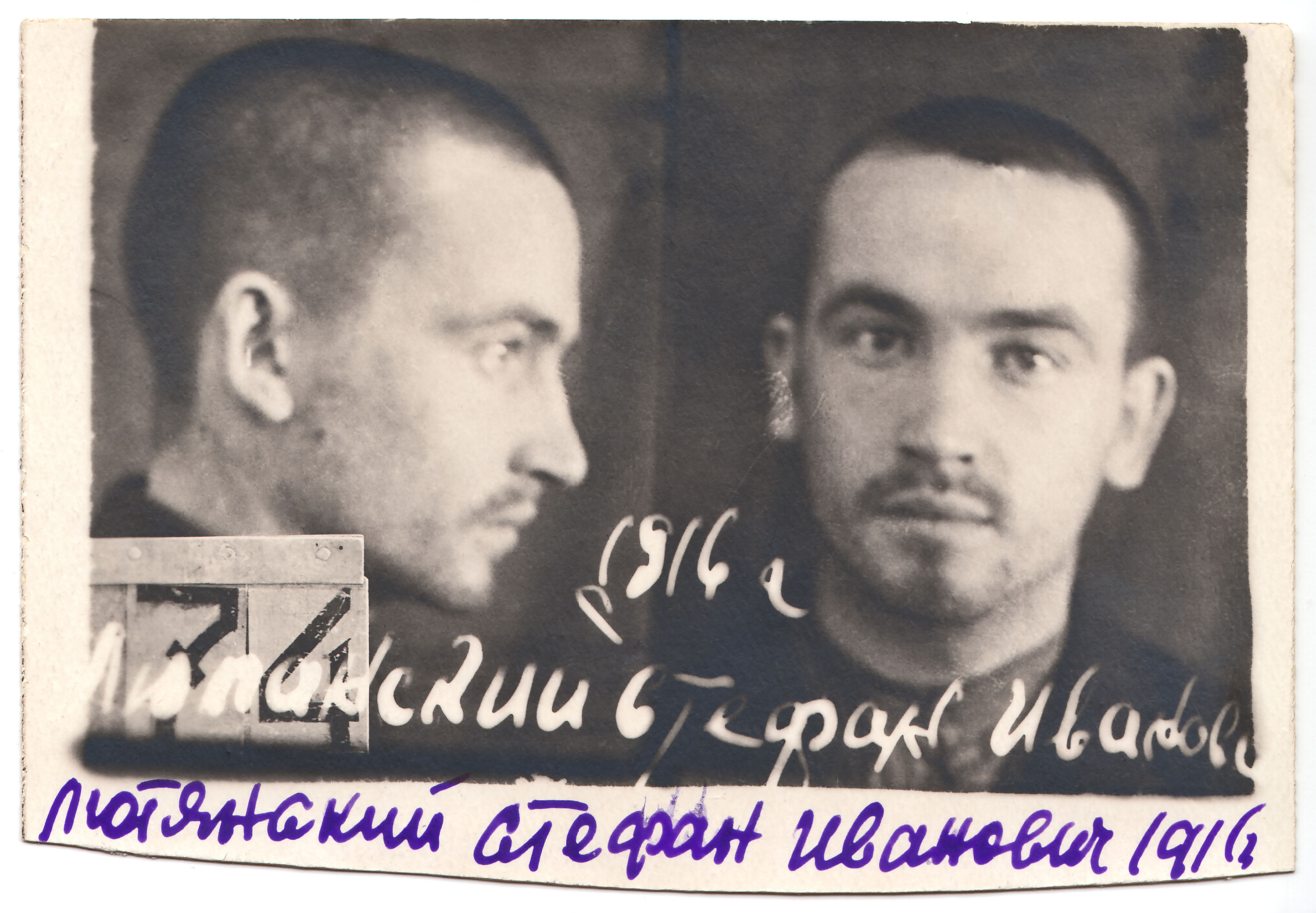

Штепан Лутянский / Štěpán Luťanský (1916–1997)

Pečorlag. Argo, 1999 („Печорлаг“)

Находился в заключении в 1939–1942 годах: Стрый, Кировоград, Архангельск, Нарьян-Мар, Печорлаг, Воркутлаг

Штепан Лутянский родился 3 августа 1916 года в селе Волосянка на Подкарпатской Руси. По окончании педагогических курсов в Ужгороде он преподавал в начальной школе в Воловом. 11 октября 1939 года он решил бежать из Советского Союза, но был арестован пограничным отрядом и передан в руки органов НКВД. Его допрашивали в тюрьмах в Стрые и Кировограде. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что он первоначально выдавал себя за члена Коммунистической партии Чехословакии, и только после нескольких допросов признался, что никогда в ней не состоял. 20 июня 1940 года он был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Из Кировограда Штепана Лутянского этапировали по железной дороге через Полтаву, Харьков и Москву в пересылочный лагерь в Архангельске. Здесь его пересадили вместе с другими заключенными на речное судно, которое доставило их более чем за тысячу километров в пересылочный лагерь возле Нарьян-Мара, где река Печора впадает в Баренцево море. Оттуда они отправились в город Печору, а затем шли пешком в лагерную колонию № 38, где Штепана Лутянского определили на строительство железной дороги Котлас-Воркута. Позже он был переведен в «колонию № 47, совхоз Воркута на реке Усе и колонию № 37». Лутянский был освобожден 17 декабря 1942 года. Вместе с десятками других чехословацких заключенных он направился в расположение Чехословацкого корпуса в Бузулуке. После драматичного путешествия, в ходе которого погиб один из его земляков из Чехословакии, 28 января 1943 года Штепан Лутянский принял присягу в Бузулуке. Он участвовал в боях за Дуклинский перевал и в освобождении Чехословакии. После войны он некоторое время преподавал русский и сербо-хорватский языки, а в 1946 году поступил на службу в Министерство внутренних дел, где до выхода на пенсию работал в бухгалтерии. В 1950-х Лутянский написал свои воспоминания о годах, проведенных в ГУЛАГе, но однажды, после того как коллеги, будучи у него в гостях, чуть не нашли рукопись, он уничтожил ее. Вторую писательскую попытку он предпринял в 1960-е, но в годы нормализации из-за боязни обыска он снова уничтожил рукопись. Окончательная рукопись появилась лишь в 1980-е годы, и только спустя два года после смерти автора эти воспоминания увидели свет. Штепан Лутянский умер 22 февраля 1997 года в Праге.